BtoB営業は法人を相手にする営業スタイルです。複数の関係者が関わる意思決定や長期の検討プロセスなど、BtoB特有の難しさから「きつい」と言われることも少なくありません。

この記事では、BtoB営業の基本的な特徴から業界ごとの違い、向いている人の特徴、実践的な商談テクニックまでを解説します。これからBtoB営業を始める方はもちろん、すでに営業職として活躍されている方にも、キャリアを伸ばすヒントとなる内容をお届けします。

BtoB営業とは?

BtoB営業とは、企業が法人顧客に対して商品やサービスを提案・販売する営業活動を指します。この章では、BtoB営業の基本的な特徴と、BtoC営業との具体的な違いについて解説します。

- BtoB営業の特徴

- BtoC営業との違い

BtoB営業の特徴

BtoB営業の最大の特徴は、複数の関係者が関わる意思決定構造にあります。担当者だけでなく、部門長や経営層、時には複数部署が検討に参加するため、商談期間は数ヶ月から場合によっては1年以上に及ぶこともあります。

| 要素 | 内容 | 営業への影響 |

|---|---|---|

| 意思決定者 | 担当者・部門長・経営層など複数 | 各層に合わせた提案資料の作成が必要 |

| 検討期間 | 数ヶ月〜1年以上 | 長期的な関係構築とフォローが重要 |

| 評価基準 | 費用対効果・導入実績・リスク | 定量的な根拠と事例提示が求められる |

製造業なら生産効率やコスト削減、IT企業ならデジタル化やセキュリティといった、業界に合わせた提案を組み立てる必要があります。単に商品の機能を説明するのではなく、顧客の事業成長にどう貢献できるかを示すコンサルティング的な要素が強いのが特徴です。

BtoC営業との違い

個人消費者は「欲しい」という感情で購買を決定できますが、法人では投資対効果や社内承認プロセスなど、理性的な判断基準が優先されます。そのため営業手法も、情に訴える手法よりも、データと実績に基づいた提案が中心となるのです。

取引金額や契約形態でも、BtoC営業では数千円から数万円の単発取引が多いのに対し、BtoB営業では数十万円から数千万円、場合によっては億単位の契約も珍しくありません。また、一度の取引で終わるのではなく、数年単位で関係が続くケースがほとんどです。

BtoBとBtoCの比較

| 項目 | BtoB営業 | BtoC営業 |

|---|---|---|

| 顧客 | 企業・法人 | 個人 |

| 決定者 | 複数(担当者〜経営層) | 本人 |

| 検討期間 | 長い(数ヶ月〜) | 短い(即決〜数日) |

| 重点 | 費用対効果・実績 | 感情・好み |

| 営業スタイル | 論理的・提案型 | 感覚的・販売型 |

| 関係性 | 長期的・信頼重視 | 単発的・体験重視 |

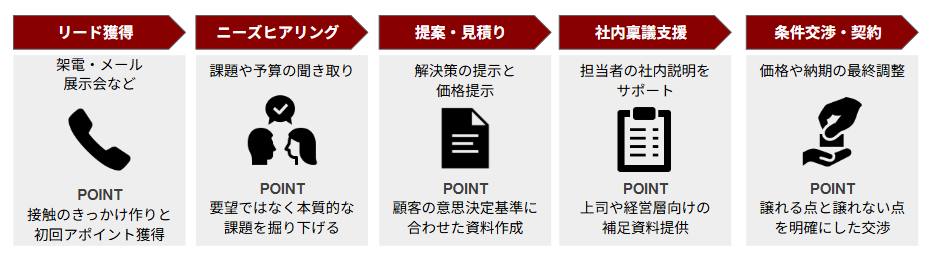

営業プロセスの複雑さも特徴的です。BtoC営業では来店や問い合わせから成約までが比較的短期間で完結しますが、BtoB営業では初回接触からニーズヒアリング、提案、見積もり、社内稟議、契約交渉と、多くのステップを踏む必要があります。

BtoB営業が「きつい」と言われる理由

BtoB営業が「きつい」と言われる背景には、複雑な商談プロセスと成果が出るまでの時間的プレッシャーがあります。長期の検討期間が必要な一方で、営業担当者には月次や四半期ごとの目標達成が求められるため、時間軸のズレがストレスになりやすいのです。

もう一つの要因は、顧客側の「営業に来てほしくない」という心理です。多くの企業では日々の業務に追われており、新しい提案を聞く時間的余裕がないと感じています。そのため、アポイント取得の段階から断られることが多く、精神的な負担になりやすいのです。

| 課題 | 具体的な状況 | 対処のポイント |

|---|---|---|

| 商談の長期化 | 3ヶ月〜1年の検討期間 | 複数案件を並行管理し、パイプラインを厚く保つ |

| 関係者の多さ | 担当者・部門長・経営層の合意形成 | 各層向けの資料を準備し、段階的にアプローチ |

| 断られる頻度 | アポイント取得率1〜3% | 数をこなすことと、断られても気持ちを切り替える力 |

見方を変えれば、複雑な商談を成功させる経験は、営業パーソンとしての市場価値を確実に高めると言えます。また、取引金額が大きく継続的な関係になるため、一度信頼関係を築けば安定した成果につながるのもBtoB営業の魅力です。

BtoB営業の業界別特徴

BtoB営業は業界によって商談の進め方や求められるスキルが大きく異なります。IT・SaaS業界では製品理解と顧客の業務効率化提案が重視される一方、メーカー業界では技術的な専門知識と長期的な信頼関係が鍵になります。

この章では、主要6業界におけるBtoB営業の特徴を具体的に解説します。業界ごとの違いを理解することで、自分のキャリア志向や強みに合った営業スタイルを見つける手がかりになるでしょう。

- IT・SaaS業界

- メーカー業界

- 人材業界

- 不動産業界

- 広告業界

- インフラ業界

IT・SaaS業界

IT・SaaS業界の営業では、顧客生涯価値(LTV)を重視した長期的な関係構築が基本戦略となります。初回契約で利益を出すのではなく、継続利用を通じて投資を回収するビジネスモデルのため、導入後のカスタマーサクセス活動が極めて重要です。

| 営業の重点 | 具体的な内容 | 求められる力 |

|---|---|---|

| 初回提案 | 業務課題の特定と解決策の提示 | ヒアリング力・業務理解力 |

| 導入支援 | スムーズな移行とトレーニング | プロジェクト管理・説明力 |

| 継続フォロー | 利用促進と追加機能提案 | データ分析・関係構築力 |

APIやセキュリティといった専門用語を使いこなしながらも、経営層には投資対効果を、現場担当者には操作性や業務負担軽減をそれぞれ訴求する柔軟性が必要です。

代表的な企業

SaaS営業の特徴は、契約後も継続的に顧客と関わり続けることです。利用状況をモニタリングし、活用が進んでいなければ使い方の提案を行い、逆に高度に活用している企業には上位プランや関連サービスを提案します。

以下記事ではIT営業について徹底解説していますのでぜひご覧ください。

メーカー業界

メーカー業界の営業では、自社製品の技術的優位性を理解し、顧客の製造現場が抱える具体的な課題にどう応えられるかを示す提案力が求められます。そのため、顧客の生産工程や品質管理の仕組みを深く理解することが不可欠です。

| 営業の重点 | 具体的な内容 | 求められる力 |

|---|---|---|

| 技術的提案 | 生産効率向上・不良率削減の定量効果 | 顧客の生産工程への深い理解 |

| 商談プロセス | サンプル提供→テスト導入→本契約 | 長期的な信頼関係の構築力 |

| 差別化要素 | アフターサービス・技術サポート | 製品以外の付加価値提示力 |

商談期間が長く、サンプル提供やテスト導入を経て本契約に至るケースが多いのもメーカー営業の特徴です。品質や安全性が最重視される業界のため、信頼関係の構築には時間がかかりますが、一度採用されれば長期的な取引につながりやすいという利点があります。

代表的な企業

競合との差別化も重要な要素です。価格競争に巻き込まれないためには、アフターサービスの充実度や技術サポート体制、カスタマイズ対応力など、製品そのもの以外の付加価値を明確に示す必要があります。

人材業界

人材業界の営業では、企業の採用課題を深く掘り下げる質問力と、労働法規制や採用市場のトレンドに関する知識が成果を左右します。なぜ採用がうまくいかないのか、どんな人材が定着するのかといった本質的な課題を一緒に考える姿勢が求められます。

| 営業の重点 | 具体的な内容 | 求められる力 |

|---|---|---|

| 人材紹介 | 企業ニーズの詳細把握 | 候補者の質とマッチング精度 |

| 求人広告 | 採用課題の分析力 | 効果測定と改善提案 |

| 人材派遣 | 継続的な人材供給 | 派遣スタッフの定着支援 |

企業が求める人材要件が現実的かどうかを見極め、時には条件緩和を提案することも必要になります。また、採用決定後も早期離職を防ぐためのフォローや、追加採用の提案など、継続的な関係構築が売上拡大につながります。

代表的な企業

人材業界の営業は景気動向の影響を受けやすく、企業の採用意欲が下がると厳しい状況になります。そのため、好況時には新規顧客開拓を積極的に進め、不況時でも相談してもらえる信頼関係を築いておくことが安定した成果につながります。

不動産業界

不動産業界のBtoB営業では、立地分析と投資リターンの数値的根拠が提案の核となります。賃料や購入価格だけでなく、将来的な資産価値や周辺環境の変化予測まで含めた総合的な判断材料を提供する必要があります。

| 営業の重点 | 具体的な内容 | 求められる力 |

|---|---|---|

| 提案の核 | 立地分析と投資リターンの数値根拠 | 市場分析力・将来予測力 |

| アプローチ先 | 経営層への直接提案 | 資料作成力・経営者との対話力 |

| 情報提供 | 再開発・都市計画などの市場動向 | 情報収集力・アドバイザーとしての立場構築 |

担当者レベルでは判断できない金額のため、経営判断に必要な情報を簡潔にまとめた資料作成力と、経営者との対話で信頼を獲得するコミュニケーション力が求められます。また、契約まで1年以上かかることも珍しくないため、忍耐強さも必要です。

代表的な企業

不動産営業では、一度の大型契約が年間目標の大半を占めることもあります。そのため、複数の商談を並行して進めながら、それぞれの進捗状況を正確に把握し、適切なタイミングでクロージングを仕掛ける戦略性が成功のカギです。

広告業界

広告業界の営業では、マーケティング効果測定と費用対効果の明確化が提案の中心になります。認知度向上やリード獲得といった目標に対し、最適な媒体と施策を戦略的に提案する必要があります。

| 営業の重点 | 具体的な内容 | 求められる力 |

|---|---|---|

| デジタル広告 | データ分析と効果測定 | アナリティクスツール・運用型広告 |

| マス広告 | リーチとブランド構築 | メディア特性・視聴率データ |

| イベント・展示会 | 体験価値の創出 | 空間設計・来場者動線 |

クリエイティブ部門やメディアプランナーとの連携も重要です。営業担当者は顧客のニーズを正確に社内に伝え、効果的なクリエイティブやメディアミックスを実現するための橋渡し役を果たします。

代表的な企業

広告業界の営業は、クライアントのマーケティング予算が景気や業績に左右されやすいという特性があります。そのため、常に複数のクライアントを担当し、リスク分散を図ることが安定した成果につながります。

インフラ業界

インフラ業界の営業は、規制対応と安全性が最優先される特徴があります。法律や業界ルールへの深い理解が必要で、提案内容が規制に抵触しないかを常に確認しながら商談を進める慎重さが求められます。

| 営業の重点 | 具体的な内容 | 求められる力 |

|---|---|---|

| 規制対応 | 法律・業界ルールへの深い理解 | 慎重な提案と確認作業 |

| 長期契約 | 将来の拡張性や保守体制の提示 | 技術・保守部門との連携力 |

| 信頼性訴求 | 導入事例と稼働実績の提示 | BCP貢献の明確化 |

一度契約すれば継続するケースが多く、初期の提案段階で将来の拡張性や保守体制まで含めた包括的なプランを示す必要があります。そのため、技術部門や保守部門と密接に連携し、導入から運用まで一貫してサポートできる体制を構築することが信頼獲得につながります。

代表的な企業

価格競争よりも信頼性や実績が重視されるのも大きな特徴です。インフラは止められないという前提があるため、多少高額でも安定稼働の実績がある企業が選ばれやすい傾向にあります。そのため営業活動では、リスクの低さを訴求することが効果的です。

BtoB営業に向いている人

BtoB営業に向いている人には、いくつかの共通した特性があります。この章では弊社Sales and Innovation Japanでの採用経験も踏まえ、BtoB営業で成果を出しやすい人の特徴を紹介します。

弊社でも営業に興味のある方を募集していますので、ぜひ採用ページもご覧ください。

株式会社Sales and Innovation Japan 採用ページ

- 論理的思考力のある人

- コミュニケーション力のある人

- サーチ力のある人

- 行動力のある人

論理的思考力のある人

BtoB営業では、自社の商材がどう顧客の課題解決に寄与するかをロジカルに説明する力が不可欠です。特に複数の関係者が関わる法人の意思決定では、担当者が社内で説明するための材料を提供することも営業の重要な役割です。

また、商談の中で出てくる反論や懸念に対しても、論理的に対応する必要があります。価格が高いという指摘には費用対効果で、導入リスクの懸念には段階的な導入プランで答えるというように、相手の論点を正確に捉えて適切な解決策を示す思考力が成果につながります。

| 観点 | 特徴 | 行動例 |

|---|---|---|

| 情報整理 | 事実・意見・仮説を区別できる | 聞いた内容を「事実/意見」に仕分ける |

| 課題分析 | 問題を構造的に分解し本質を特定する | ロジックツリーで原因を掘り下げる |

| 説明・説得 | 結論から話し、根拠と具体例で裏づける | PREP法で話を組み立てる |

| 意思決定 | 根拠に基づき合理的に判断する | 各案のメリット・リスクを比較する |

| 振り返り・改善 | 思考の癖を客観的に見直す | 判断ミスを「情報不足/前提誤り/論理飛躍」で振り返る |

日々の商談を振り返り、どんな説明が効果的だったか、どこでつまずいたかを分析する習慣をつけることで、説得力のある提案ができるようになります。

コミュニケーション力のある人

単に商品を売り込むのではなく、相手の話をしっかり聞き、課題の本質を理解し、適切なタイミングで提案する対話力が必要です。また、部門長や経営層など立場の異なる相手に合わせて、話す内容や使う言葉を調整する柔軟性も求められます。

| 場面 | 効果的な対応・行動例 |

|---|---|

| 顧客(担当者)対応 | 相手の話を最後まで聞き、課題の本質を引き出す |

| 顧客(経営層)提案 | 経営視点でのメリットを簡潔に伝える |

| 社内連携 | 顧客の要望を正確に伝え、社内の調整をスムーズに行う |

社内でのコミュニケーションも同じくらい重要です。コミュニケーション力が高い営業担当者は、顧客から「この人なら安心して相談できる」と思ってもらえます。

顧客の要望を技術部門に正確に伝える、納期調整を製造部門と交渉する、契約条件を法務部門と確認するなど、社内の様々な部門と円滑に連携できる人は商談をスムーズに進められます。

サーチ力のある人

顧客情報を積極的に収集し、ニーズを掘り起こすサーチ力は、BtoB営業で差がつくポイントです。顧客が今どんな課題に直面しているか、どんな事業展開を計画しているかを読み取る力が、的確な提案につながります。

業界全体の知識を深めることも重要です。規制の変化や市場トレンド、競合他社の動向など、業界を取り巻く環境を理解していれば、顧客が気づいていない課題や機会を提示できます。

| 場面 | 効果的な対応・行動例 |

|---|---|

| 企業情報調査 | 企業サイトやIR情報を分析し、事業戦略に合った提案を行う |

| タイミング提案 | プレスリリースを基に、旬なテーマでアプローチする |

| 業界知識強化 | 業界メディアから得た情報を自社の提案に活かす |

サーチ力が高い営業担当者は、顧客との会話の中で「そこまで調べてくれたんですね」と驚かれることがよくあります。その驚きが信頼に変わり、競合よりも一歩先んじた提案機会を得ることにつながります。情報収集は地道な作業ですが、確実に成果に結びつく投資です。

行動力のある人

新規開拓では、アポイント取得率が1〜3%程度のため、数をこなさなければ商談機会そのものが生まれません。断られることを恐れず、淡々と行動を積み重ねられる人が成果を出します。

| 場面 | 効果的な対応・行動例 |

|---|---|

| 新規開拓 | 架電・訪問を増やし、商談機会を生み出す |

| 提案実践 | 失敗を恐れず挑戦し、説明力・質問力を磨く |

| 新手法導入 | 新しいアプローチを試し、成果と学びを社内に還元する |

失敗を恐れずに行動し続けることも重要です。実際に商談を重ねる中で、どんな説明が響くのか、どのタイミングで質問すべきかが体得されていきます。失敗から学び、次の行動に活かせる人は成長スピードが速く、結果的に高い成果につながります。

行動力のある営業担当者は、社内でも一目置かれる存在になります。新しい手法や市場に挑戦する姿勢が評価され、マネジメント層に引き上げられるケースも多くあります。BtoB営業は頭で考えるだけでなく、実際に動いてみることで道が開けるフィールドです。

また、以下記事では営業のコツについて徹底解説していますのでぜひご覧ください。

BtoB営業ならではの商談プロセス

BtoB営業の商談プロセスは、BtoC営業と比べて段階が多く、各ステップで異なるアプローチが必要です。初回接触から契約締結まで、短くても数週間、長ければ1年以上かかることも珍しくありません。

各フェーズで大切なのは、次の段階に進むための明確な合意を取ることです。ニーズヒアリング後は「この課題が優先ですね」、提案後は「この方向で社内検討を進めていただけますか」と確認します。

また、BtoB商談では早い段階でキーパーソンを見極めることが重要です。担当者との関係構築だけでなく、決裁者や影響力のある人にどうアプローチするかが成約の鍵です。

BtoB営業の手法と進め方

BtoB営業の手法は大きく分けて、新規開拓、既存顧客深耕、紹介営業の3つに分類されます。それぞれ異なるアプローチと戦略が必要で、バランス良く取り組むことで安定した成果を生み出せます。

この章では、3つの営業手法それぞれの特徴と具体的な進め方を解説します。

- 新規開拓

- 既存顧客(ルート営業・フォロー営業)

- 紹介営業

新規開拓

新規開拓は、まだ取引のない企業にアプローチし、新たな顧客をつくる営業活動です。リサーチから接触、アポイント獲得、ヒアリング、提案、成約までを自ら組み立てる必要があります。難易度は高いですが、成功すれば大きな収益源になる重要な活動です。

成果を出すには、まずターゲット選定がポイントです。そのうえで、架電・メール・展示会・ウェビナーなど複数のチャネルを使い、接触機会を増やすことが効果的です。

| ステップ | 活動内容 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| ターゲット選定 | 業種・企業規模・地域などの条件でリストを作成 | 自社の強みが活かせる企業を優先して絞り込む |

| 初回接触 | 架電・メール・展示会・ウェビナーなどで接点を作る | 相手のメリットを端的に伝え、興味を喚起する |

| ニーズ把握 | ヒアリングを通じて課題や目的を明確化 | 表面的な要望の裏にある本質的課題を掘り下げる |

| 提案・見積もり | 商材を課題解決策として提示 | 競合との差別化ポイントを明確に伝える |

| クロージング | 導入意思を確認し、決断を促す | 導入しない場合のリスクや将来損失も示す |

新規開拓では「今すぐ客」だけでなく「そのうち客」も大切にすることが重要です。定期的な情報提供で関係を維持し、機会が訪れたときに真っ先に声をかけてもらえる存在になりましょう。

既存顧客(ルート営業・フォロー営業)

既存顧客への営業は、すでに取引のある企業に対して継続的なフォローを行い、追加受注やアップセル、クロスセルを実現する活動です。信頼関係が構築されているため新規開拓より成約率が高く、営業効率の良い手法といえます。

アップセルとクロスセルの機会を見逃さないことも大切です。ただし、売り込みが強すぎると信頼関係を損なうため、あくまで顧客の成功を支援する姿勢で、本当に必要な提案だけを行うバランス感覚が求められます。

| ステップ | 活動内容 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| 定期訪問・連絡 | 定期的な面談・電話・メールで接点を維持 | 継続的な関係構築とタイムリーな情報収集を行う |

| 利用状況確認 | 導入後の利用状況や満足度をヒアリング | 課題や改善点を把握し、迅速に対応する |

| 新商品・新サービス紹介 | 顧客の状況に合わせた提案を行う | アップセル・クロスセルの機会を見逃さない |

| 課題ヒアリング | 顧客の今後の計画や組織変更を確認 | 潜在的なニーズを早期に発見し提案につなげる |

| 紹介依頼 | 満足度の高い顧客に紹介を依頼 | 信頼関係を前提に、具体的な紹介依頼を行う |

既存顧客営業では「御用聞き」に終わらないことが重要です。顧客からの依頼を待つだけでなく、業界トレンドや他社事例を持ち込み、顧客が気づいていない課題や機会を提示できる存在になることで、真のパートナーとして認識されます。

紹介営業

紹介営業は、既存顧客や取引先、知人などから新たな見込み客を紹介してもらう手法です。紹介者の信頼が担保されているため、初回から良好な関係でスタートでき、成約率も高いのが特徴です。

紹介を得るためには、期待以上の成果を出し、丁寧なアフターフォローを行うことで「この会社なら安心して紹介できる」と思ってもらえます。そのうえで、「〇〇業界で△△の課題を持つ企業をご存知ありませんか」と尋ねることで、紹介のハードルを下げられます。

| ステップ | 活動内容 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| 紹介基盤づくり | 既存顧客・取引先との信頼関係を深める | 期待を上回る成果と丁寧な対応で「紹介したい」と思わせる |

| 紹介依頼 | 顧客や関係者に具体的な紹介をお願いする | 「〇〇業界で△△の課題を持つ企業」など明確に伝える |

| 紹介対応 | 紹介先企業への初回対応・ヒアリング | 紹介者の信頼を損なわない丁寧な姿勢で臨む |

| 商談・提案 | 紹介先に課題解決提案を行う | 紹介者の意図を踏まえた誠実な提案で信頼を得る |

| フィードバック・感謝 | 紹介者に結果を報告・感謝を伝える | 成約有無に関わらず、迅速に報告し次の紹介につなげる |

紹介営業は「してもらって当たり前」ではなく、顧客からの信頼の証です。紹介を受けたら必ず結果を報告し、成約の有無に関わらず感謝を伝えることが、継続的な紹介関係を築く基本です。

BtoB営業職の一日

BtoB営業の実際の働き方をイメージできるよう、インサイドセールスとフィールドセールスそれぞれの典型的な一日を紹介します。同じBtoB営業でも、オフィス内で完結するインサイドセールスと、顧客先を訪問するフィールドセールスでは活動内容が大きく異なります。

インサイドセールスの場合

インサイドセールスは、電話やメール、Web会議ツールを使って顧客とコミュニケーションを取る営業スタイルです。移動時間がない分、多くの顧客と接点を持てる効率性が特徴で、近年のリモートワーク普及により重要性が増しています。

| 9:00 出社・朝礼 チームで当日の目標確認と前日の振り返りを共有します。架電目標や商談予定を確認し、優先順位を決めます。 10:00 架電開始(20件) リストに基づいてターゲット企業に架電します。アポイント獲得を目指しますが、断られることも多いため、切り替えながら淡々と進めます。 11:00 商談(オンライン) Zoomで見込み客と商談を行います。ニーズヒアリングや製品デモを通じて、次のステップに進めるかを判断します。 12:00 昼休憩 リフレッシュして午後に備えます。 13:00 提案資料作成 午前の商談内容を踏まえ、顧客向けの提案資料を作成します。個別の課題に合わせたカスタマイズが重要です。 14:00 架電(20件) 午後も引き続き新規顧客へのアプローチを行います。午前よりも担当者がオフィスに戻っている可能性が高い時間帯です。 15:00 商談(オンライン) 別の見込み客と商談を実施します。複数の商談を効率的にこなせるのがインサイドセールスの強みです。 16:00 クライアントと打ち合わせ 既存顧客とのフォローアップミーティングです。利用状況を確認し、追加提案の機会を探ります。 17:00 振り返り・記録 CRMシステムに商談内容や次のアクションを記録します。翌日以降のフォロー漏れを防ぐため、丁寧に記録します。 18:00 退勤 |

インサイドセールスは架電と商談を繰り返す日々ですが、オンラインで完結するため、効率的に多くの顧客と接点を持てます。移動時間がない分、スキマ時間を資料作成や学習に充てられるのもメリットです。

フィールドセールスの場合

フィールドセールスは、実際に顧客先を訪問して対面で商談を行う営業スタイルです。信頼関係の構築や、現場確認が必要な商材の場合に特に有効で、高額案件や重要顧客の担当になることが多い傾向があります。

| 8:00 出社・準備 当日訪問する顧客の情報を最終確認します。提案資料や名刺、サンプルなど必要な持ち物を準備します。 9:00 移動・飛び込み営業(5件) 午前の商談先への移動中、ルート沿いのターゲット企業に飛び込み訪問を行います。受付で名刺を渡し、簡単な会社紹介をして、後日のアポイント獲得を目指します。 10:30 商談(対面・既存顧客) 既存顧客先を訪問し、前回の提案に対するフィードバックをヒアリングします。追加の質問に答え、導入に向けた課題を解消していきます。 12:00 移動・昼食 次の商談先への移動中に昼食を取ります。カフェで簡単に済ませることが多く、移動時間を有効活用します。 13:30 商談(対面・新規顧客) 新規見込み客を訪問し、初回提案を行います。現場を見せてもらいながら、具体的な課題をヒアリングし、解決策を提示します。 15:30 飛び込み営業(3件) 帰社途中のエリアで、再び飛び込み営業を実施します。断られることも多いですが、時には担当者と話せることもあり、その場でアポイントを獲得できることもあります。 17:00 帰社・顧客からの問い合わせ対応 オフィスに戻り、留守番電話やメールで入っていた顧客からの問い合わせに対応します。見積もり依頼や仕様確認など、迅速な回答が信頼につながります。 18:00 商談記録・翌日準備 今日の商談内容をCRMに記録し、次のアクションを整理します。翌日の訪問先の最終確認も行います。 19:00 退勤 |

フィールドセールスは移動時間が長くなりますが、対面だからこそ築ける信頼関係があります。顧客の表情や反応を直接見ながら提案できるため、微妙なニュアンスも伝わりやすく、重要な商談では大きなアドバンテージになります。

BtoB営業で成果を出す人の特徴

BtoB営業で継続的に成果を出す人には、スキルや経験だけでは説明できない、思考や姿勢の面での共通点があります。ここでは、長期的に高いパフォーマンスを発揮する営業パーソンに見られる3つの特徴を紹介します。

- 「人の役に立ちたい」が原動力になっている人

- 課題解決を楽しめる探究心がある人

- コツコツ信頼を積み上げられる誠実さがある人

「人の役に立ちたい」が原動力になっている人

成果を出し続ける営業担当者は、売上目標よりも「顧客の課題を解決したい」という気持ちが行動の原動力になっています。断られても諦めずにアプローチを続けられますし、顧客の本音を引き出すヒアリングも自然とできるようになります。

| 「人の役に立ちたい」という気持ちは、テクニックでは真似できません。営業を単なる数字の仕事ではなく、課題解決の仕事と捉えられるかが、長く活躍できるかの分かれ目です。 |

商談が難航したとき、数字のためだけに動いている営業担当者は諦めやすいですが、顧客の成功を本気で願っている人は、別のアプローチを考えたり、社内の協力を仰いだりして、解決策を探し続けます。

課題解決を楽しめる探究心がある人

顧客の抱える課題に対して「なぜそうなっているのか」「本当の原因は何か」と深掘りすることを楽しめる人は、成長スピードが速く、提案の質も高くなります。

| 探究心は、営業という仕事を面白くしてくれます。毎日同じことの繰り返しではなく、新しい課題や学びがある刺激的な仕事として捉えられる人は、長く営業職として活躍できるでしょう。 |

「こういう方法もあるかもしれません」「他社ではこんな事例がありました」と、複数の選択肢を示しながら、最適解を一緒に見つけていく姿勢が、顧客からの信頼を生みます。

コツコツ信頼を積み上げられる誠実さがある人

一度の大きな成果よりも、日々の小さな約束を確実に守り続ける誠実さが、長期的な成果を生み出します。「明日資料を送ります」と言ったら必ず送るという当たり前の積み重ねが、顧客からの信頼を作ります。

誠実さは、困難な状況でこそ真価を発揮します。納期遅延や製品トラブルなど、顧客に不利益が生じた時に、どう対応するかで信頼が決まります。問題を隠さず正直に報告し、解決に向けて全力で動く姿勢を見せることで、むしろ信頼が深まることもあります。

| 誠実さは地味に見えますが、BtoB営業では最も重要な資質かもしれません。法人取引は長期的な関係が前提のため、人としての信頼が何よりも価値を持ちます。 |

本当に必要な提案だけを行い、時には「今はこの商品は必要ないと思います」と正直に伝えることもあります。この姿勢が「この人は信頼できる」という評判を生み、結果的に長期的な関係と大きな成果につながります。

キャリアを伸ばすBtoB営業のやり方

BtoB営業としてのキャリアを長期的に伸ばすには、目の前の数字だけでなく、自分自身の成長と市場価値の向上を意識した働き方が重要です。ここでは、キャリアを戦略的に構築するための3つのポイントを解説します。

- 目の前の数字だけでなく「顧客の成功」を追える人になる

- 経験を”型化”して、自分の営業スタイルを磨く

- 失敗経験を次に活かせる人が成長する

目の前の数字だけでなく「顧客の成功」を追える人になる

顧客の事業成功を一緒に実現しようとする姿勢が、結果的に継続受注や紹介につながり、安定した成果を生み出します。顧客が導入した商品やサービスで実際に成果を出せているかに関心を持ち、必要なサポートを提供することが、真のパートナーシップを築きます。

| 顧客の成功を本気で願う姿勢は、テクニックではなく価値観の問題です。「売れればいい」ではなく「この商品で顧客に価値を提供できたか」を問い続けることが、長期的なキャリア成功の鍵になります。 |

顧客の成功を追う営業担当者は、導入後の活用状況を確認し、使いこなせていない機能があれば使い方を提案したり、成果が出ていなければ原因を一緒に分析したりします。この姿勢が顧客満足度を高め、解約率の低下やアップセルの機会創出につながるのです。

また、顧客の成功事例は自分の営業活動にも活かせます。「このような業界で、こういう使い方をして成果が出ました」という具体例は、他の見込み客への提案で強力な武器になります。顧客の成功を追うことが、自分自身の営業力向上にもつながる好循環が生まれます。

経験を”型化”して、自分の営業スタイルを磨く

日々の営業活動を漠然とこなすのではなく、うまくいった方法を自分の型として積み上げていくことが、成長速度を速めます。商談後に「なぜあの提案が響いたのか」「どの質問が核心に迫れたのか」と振り返り、次の商談に活かせます。

| 営業で成果を出すには、感覚ではなく「型」で動くことが大切です。ヒアリング質問、提案構成、フォロータイミング、反論処理をパターン化し、行動レベルまで落とし込むことで、誰でも再現できる“勝ちパターン”が生まれます。 |

ただし、型にこだわりすぎて柔軟性を失わないことも大切です。顧客や状況に応じて型をアレンジする判断力を持ちながら、基本となる自分のスタイルを持っていることが理想的です。型があるからこそ、応用も効くのです。

型を持つことで、経験の浅い商材や業界でも一定の成果を出しやすくなります。営業の基本は業界が変わっても共通する部分が多いため、自分の型を確立している人は、転職やキャリアチェンジの際にも強みを発揮できます。

失敗経験を次に活かせる人が成長する

失敗から学びを抽出して次につなげる姿勢が、営業パーソンとしての成長を加速させます。受注できなかった商談を振り返り、どこで判断を誤ったのか、どんな情報が不足していたのかを分析することで、同じミスを繰り返さずに済みます。

| 営業で失敗しない人はいません。重要なのは、失敗をどう次に活かすかです。一つずつ克服していく姿勢が、確実に成果につながります。失敗を恐れずチャレンジし続けられることが、トップセールスへの近道です。 |

失敗から学ぶには、感情的にならず客観的に分析する習慣が必要です。「運が悪かった」「顧客が悪い」と外部要因のせいにするのではなく、「自分のヒアリングが甘かった」「提案のタイミングが早すぎた」と自分の改善点を見つける姿勢が、次の成功につながります。

また、失敗事例を話し合うことで、他のメンバーが同じ失敗を避けられますし、先輩からアドバイスをもらうことで新たな視点も得られます。失敗を隠さず、学びの材料として活用するチームは、スキルアップが早い傾向にあります。

BtoB営業の商談テクニック

ここからは、明日の商談で即座に使える実践的なテクニックを紹介します。理論だけでなく、具体的な場面でどう活用するかまで解説しますので、自分の商談スタイルに取り入れてみてください。

- BANTを活用したヒアリング

- 決裁者攻略と組織アプローチ

- クロージング力を高める提案・交渉

- 継続受注につなげるフォロー術

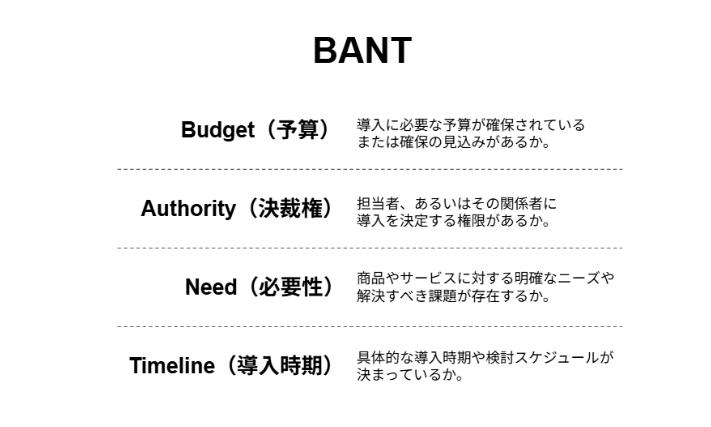

BANTを活用したヒアリング

予算のヒアリングでは、直接的に「ご予算はおいくらですか」と聞くよりも、「同様の課題を解決された企業では、年間〇〇万円程度の投資をされるケースが多いのですが」と相場感を示しながら探る方が、顧客も答えやすくなります。予算が明確でない場合は、費用対効果を示すことで予算確保を促す提案も有効です。

決裁権については、担当者との関係を壊さないよう慎重に確認します。「今回のご検討は、〇〇様のご判断で決まりますか」と直接聞くのではなく、「社内での承認プロセスを教えていただけますか」と自然な流れで聞き出すのがコツです。複数の承認者がいる場合は、それぞれのキーパーソンに合わせた資料を準備する必要があります。

必要性のヒアリングでは、顕在化している課題だけでなく、潜在的な課題も引き出すことが重要です。「現在お困りのことは何ですか」という質問だけでなく、「理想の状態はどのようなものですか」「それを実現する上での障壁は何ですか」と深掘りすることで、顧客自身も気づいていなかったニーズが見えてきます。

導入時期については、具体的な期日が決まっている案件ほど優先度が高いと判断できます。「いずれは導入したい」という回答なら、定期的なフォローで機会を待つスタンスに切り替え、「今期中に導入したい」という案件に時間を集中させる判断が必要です。

決裁者攻略と組織アプローチ

BtoB営業で成約率を高めるには、決裁権を持つ人物にアプローチすることが不可欠です。担当者レベルでは好感触でも、上層部の判断で覆ることはよくあります。そのため、早い段階で決裁者の情報を把握し、適切なタイミングでアプローチする戦略が必要です。

経営層は細かい機能説明よりも、投資対効果や戦略的な意義を重視するため、数値的な根拠や事業インパクトを中心に資料をまとめます。また、リスクへの懸念も強いため、導入実績や保証内容、サポート体制も明確に示すことが重要です。

| 対象 | 重視するポイント | 資料の構成 |

|---|---|---|

| 担当者 | 業務効率化・使いやすさ | 機能詳細・操作デモ・導入フロー |

| 部門長 | 部門目標への貢献・管理のしやすさ | 効果測定・他部署事例・運用サポート |

| 経営層 | 投資対効果・戦略的意義・リスク | ROI試算・導入実績・保証内容 |

決裁者へのアプローチは、担当者を飛び越えるのではなく、担当者と協力して進めることが基本です。「一緒に社内を説得しましょう」というスタンスで、担当者が決裁者を説得するための武器を提供することが、信頼関係を保ちながら成約率を高めるコツです。

クロージング力を高める提案・交渉

商談の最終段階であるクロージングでは、顧客の検討状況を正確に把握し、適切なタイミングで契約を促すことが重要です。顧客の購買シグナルを見逃さず、決断を後押しする提案が成約率を左右します。

クロージングの前に、残っている懸念点を全て洗い出すことが重要です。「他に確認しておきたいことはありますか」「導入にあたって不安な点はありますか」と直接尋ね、顧客が抱える最後の障壁を取り除きます。

「この価格には、導入支援と3ヶ月間の無料サポートが含まれています」と付加価値を強調したり、「年間でのコスト削減効果が〇〇万円見込めるため、投資回収は1年以内です」と費用対効果を示したりすることで、価格の妥当性を理解してもらえます。

| 観点 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| タイミング | 顧客の検討状況を把握し、早すぎず遅すぎないタイミングで契約を促す | 顧客の心理的負担を減らし、成約率を高める |

| 懸念点の解消 | 「他に確認しておきたいことは?」「不安な点はありますか?」と質問 | 最後の障壁を取り除き、スムーズな意思決定を促す |

| 価格交渉 | 値引きではなく、導入支援や効果など付加価値で説明 | 価格に対する納得感を得られ、利益率を維持できる |

| 値引き対応 | 「今月中」「複数年契約」など条件付きで譲歩 | 無条件の値下げを避け、交渉の主導権を保つ |

| 決断の動機づけ | 「課題を放置するリスク」「早期導入の効果」などを提示 | 顧客が“今決める理由”を実感し、行動を後押しできる |

クロージングで最も重要なのは、顧客に「今決断すべき理由」を明確に示すことです。期限や在庫、キャンペーンなどの外部要因だけでなく、「現状の課題を放置するリスク」といった内在的な動機づけが、自然な決断を促します。

以下記事では、営業のクロージングで使える例文について徹底解説していますのでぜひご覧ください。

継続受注につなげるフォロー術

契約締結後のフォローは、継続受注や追加提案の機会を生み出す重要な活動です。導入直後は特に顧客の不安が高まる時期のため、積極的にサポートし、スムーズな立ち上がりを支援することが、長期的な関係構築につながります。

導入後1ヶ月、3ヶ月といった節目でのフォロー面談を設定します。利用状況や成果を確認するだけでなく、利用データを分析して「〇〇機能がまだ使われていないようですが、活用すると△△の効果が見込めます」と具体的な提案を行うことで、価値を実感してもらえます。

| フォロータイミング | 確認内容 | 提案機会 |

|---|---|---|

| 導入直後(1週間〜1ヶ月) | 操作習熟度・初期トラブル | 追加トレーニング・設定最適化 |

| 3ヶ月後 | 活用状況・初期成果 | 未活用機能の提案・上位プランへのアップセル |

| 半年〜1年後 | 定量的な効果測定 | 関連商品のクロスセル・契約更新 |

満足度の高い顧客には、導入事例としての協力や、同業他社への紹介を依頼することも効果的です。事例掲載の見返りとして、特別な条件を提示したり、優先的なサポートを約束したりすることで、WIN-WINの関係を構築できます。

継続受注の鍵は「導入して終わり」ではなく「導入してから始まる」という姿勢です。顧客が成果を実感し、「この会社と取引して良かった」と思ってもらえれば、自然と追加契約や紹介につながります。契約後こそ、真の営業力が問われる場面です。

以下記事では営業のテクニックについて徹底解説していますのでぜひご覧ください。

まとめ

BtoB営業は、複雑な意思決定プロセスや長期的な商談期間など、BtoC営業とは異なる難しさがあります。複数の関係者を説得する必要があり、新規開拓では断られることも多いため、「きつい」と感じる場面は確かにあります。しかし、その分やりがいも大きく、顧客の事業成長に貢献できる達成感は格別です。

業界によって求められるスキルや営業スタイルは大きく異なります。IT・SaaS業界では製品理解と顧客成功支援、メーカー業界では技術的専門性と長期的信頼構築、人材業界では採用市場への深い理解といったように、自分の強みや興味に合わせた業界選択が、キャリアの充実度を左右します。

BtoB営業は、顧客の課題解決を通じて社会に貢献できる、やりがいのある仕事です。この記事で紹介したテクニックや考え方を参考に、自分らしい営業スタイルを確立してください。

弊社Sales and Innovation Japanは、営業に不安がある企業様をサポートし、成果を上げるお手伝いをいたします。毎月の研修を通じて、スキルアップや新たな気づきを得たい方に最適な機会を提供しています。まずは、お気軽にご相談ください。

早稲田大学卒業後、コンサルティングファームを経て、

株式会社Sales and Innovation Japanにジョイン。

大手スキマバイトアプリの営業支援や、ITシステム事業の新規事業立ち上げに従事。

現在、エンタープライズ企業向けコミュニティ“EIN”の立ち上げに奮闘。