営業組織を強化しようとすると、必ず直面するのが「フィールドセールスとインサイドセールスをどう使い分けるか」という課題です。両者の違いを正しく理解せずに分業を進めると、かえって営業効率が下がってしまうケースも少なくありません。

この記事では、フィールドセールスとインサイドセールスの基本的な違いから、実務で使える分業パターン、そして成功させるための具体的なポイントまで解説します。営業部門の生産性を高めたい方、組織体制の見直しを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

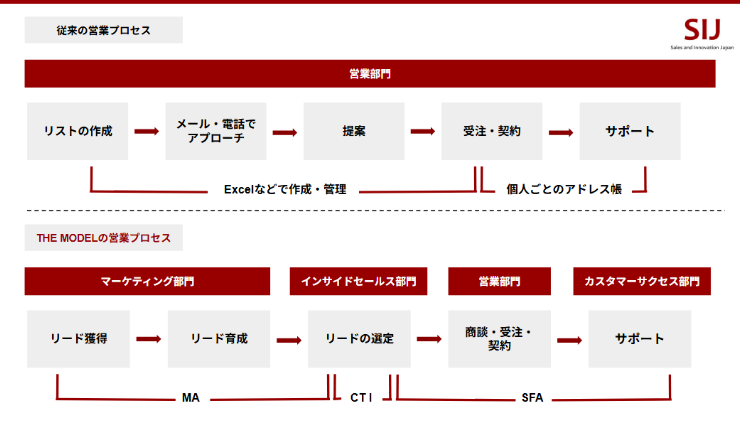

フィールドセールスとインサイドセールスの語源「The Model」について

フィールドセールスとインサイドセールスの分業モデルは、Salesforceで広まった営業手法「The Model」が起源です。この手法は、従来一人の営業担当が担っていた業務を複数の役割に分割し、それぞれの専門性を高めることで営業組織全体の生産性を向上させる考え方として定着しました。

日本でもSaaS企業を中心に導入が進み、現在では業界を問わず多くの企業が取り入れている営業モデルになっています。この分業によって、各担当者が自身の役割に集中できるため、営業プロセス全体の効率化が実現できるのです。

フィールドセールスとは

フィールドセールスは、顧客先に直接訪問して商談を行う営業スタイルです。対面でのコミュニケーションを通じて、顧客の課題を深く理解し、提案から契約締結までを担当するのが主な役割です。

フィールドセールスの役割

従来の営業活動の中心だったフィールドセールス(外勤営業)は、 顧客との信頼関係構築において今も重要な役割を担っています。 特に高額商材や複雑なソリューションを扱う場合、 対面での丁寧な説明や関係性づくりが成約率を大きく左右します。

| フィールドセールスの主な特徴 ・対面での信頼関係構築が得意 顧客の表情や反応を見ながら柔軟に提案でき、深い信頼を築きやすい。 ・高額・複雑な商材に向いている 詳細な説明やカスタマイズが必要なケースで強みを発揮。 ・商談の柔軟性が高い その場で質問や懸念点に対応できるため、成約につながりやすい。 ・コスト面に課題 移動時間や交通費がかかり、効率面ではインサイドセールスに劣る。 ・インサイドセールスと分業が主流 インサイドセールスが見込み度の高い顧客を育成し、フィールドセールスが商談、クロージングを担 当する体制が一般的。 |

このように、フィールドセールスは「信頼構築」や「クロージング」に強みを持つ一方で、 効率面の課題を補うためにインサイドセールスとの連携が欠かせない存在となっています。

インサイドセールスとは

インサイドセールスは、電話・メール・Web会議ツールなどを活用して、 オフィスから顧客にアプローチする営業手法です。 見込み客の育成や初期商談を担当し、購買意欲が高まったタイミングで フィールドセールスへ引き継ぐのが一般的な流れです。

| インサイドセールスの主な特徴 ・非対面での営業活動が中心 電話・メール・オンライン商談ツールを使って顧客とコミュニケーションを取る。 ・商談数が圧倒的に多い 移動時間がないため、1日に10件以上の架電や複数商談を効率的にこなせる。 ・見込み客の育成に強い 潜在的なニーズを持つ顧客と継続的に接点を持ち、購買意欲を高めていく。 ・コスト効率が高い 移動が不要なため、人件費・交通費を抑えながら多くの顧客にアプローチできる。 ・役割が拡大している 近年では初回提案から契約締結までをオンラインで完結させるケースも増加中。 |

このように、インサイドセールスは効率性とスピードに優れた営業スタイルであり、フィールドセールスと連携することで、成約率と生産性を両立できる体制を実現します。

フィールドセールスとインサイドセールスの7つの違い

フィールドセールスとインサイドセールスは、営業活動という共通点はあるものの、実務では大きく異なる役割を担っています。ここでは、両者の違いを7つの視点から整理します。

- アプローチ方法の違い

- 業務内容・役割の違い

- KPI・成果指標の違い

- 必要なスキル・向いている人の違い

- コスト・効率性の違い

- 年収・インセンティブの違い

- キャリアパスの違い

アプローチ方法の違い

フィールドセールスは対面での商談を基本とし、インサイドセールスは非対面でのコミュニケーションを主体とします。この違いは、顧客との関係構築の深さや営業活動の効率性に直接影響します。

| 項目 | フィールドセールス | インサイドセールス |

|---|---|---|

| 実施方法 | 対面商談、訪問 | 電話、メール、(稀にWeb会議) |

| 1件の商談・架電時間 | 1〜2時間程度 | 10〜30分程度 |

| 1日の商談・架電数 | 2〜3件 | 10件以上 |

| 活動範囲 | 担当エリア内 | 全国対応可能 |

フィールドセールスは顧客先に訪問するため、商談前後の雑談や社内の雰囲気を感じ取れるメリットがあります。これにより、顧客の潜在的なニーズや組織課題を把握しやすくなるのです。一方、インサイドセールスは移動時間がない分、多くの見込み客に効率的にアプローチできます。

ただし、どちらが優れているかは商材や顧客の購買プロセスによって変わります。高額商材や複雑な提案が必要な場合はフィールドセールスが効果的ですが、比較的シンプルな商材であればインサイドセールスだけで完結することも可能です。

業務内容・役割の違い

営業では、フィールドセールスとインサイドセールスがそれぞれ役割を分担します。分業することで、それぞれの強みを活かしながら効率的に成果を出せます。

| 項目 | フィールドセールス | インサイドセールス |

|---|---|---|

| 担当フェーズ | 商談~契約締結 | 見込み客育成~アポイント取得 |

| 主な業務 | 顧客ヒアリング、提案、契約、フォロー、アップセル | リードへの電話・メール・Web商談、商談確度の判断、フィールドへの引き継ぎ |

| 強み | 深い信頼関係を築ける、クロージング力 | 多くの顧客に効率的にアプローチ、リード育成力 |

| 目的 | 成約率向上、長期的関係構築 | 見込み客の掘り起こし、商談確度アップ |

インサイドセールスはリードを育てて、商談の確度が高まったところでフィールドセールスに引き渡します。フィールドセールスは契約締結だけでなく、その後のフォローやアップセルも担当。こうして両者が連携することで、効率的かつ成果につながる営業体制ができあがります。

KPI・成果指標の違い

フィールドセールスとインサイドセールスでは、設定すべきKPIが大きく異なります。それぞれの役割に応じた適切な指標を設定することが、営業組織全体のパフォーマンス向上につながるのです。

| KPI項目 | フィールドセールス | インサイドセールス |

|---|---|---|

| 最重要指標 | 受注件数、受注金額 | 商談化件数、SQL数 |

| プロセス指標 | 商談数、提案数 | 架電数、接続率 |

| 品質指標 | 成約率、平均単価 | 商談化率、受注転換率 |

| 効率指標 | 受注までの期間 | リードタイム短縮 |

フィールドセールスは、最終的な売上に直結する指標が中心になります。受注件数や受注金額はもちろん、商談から成約までの期間や平均単価も重要です。これらの指標を追うことで、提案力やクロージング力の向上が図れます。

インサイドセールスは、いかに質の高い商談をフィールドセールスに引き継げるかが評価のポイントです。架電数や接続率といった活動量の指標と、商談化率や受注転換率といった質の指標をバランスよく管理する必要があります。単に商談化件数を増やすだけでなく、その後の受注率も考慮した評価制度が理想的です。

下記記事では営業の生産性について徹底解説していますのでぜひご覧ください。

必要なスキル・向いている人の違い

営業組織で成果を上げるには、フィールドセールスとインサイドセールスそれぞれに求められるスキルを理解し、特性に合った人材を配置することが重要です。分業によって専門性を活かせば、チーム全体のパフォーマンスも向上します。

| 項目 | フィールドセールス | インサイドセールス |

|---|---|---|

| 求められる能力 | 対人コミュニケーション、提案力、粘り強さ | 効率的な情報収集力、タスク管理力、数値分析力、メンタルの強さ |

| 仕事の特性 | 対面商談で顧客と信頼関係を構築、複雑な提案 | 電話・メール・Webで多くのリードに対応、商談確度を高める |

| 向いている人 | 相手の反応を見ながら柔軟に対応できる人、長期的に関係を維持できる人 | 多くのタスクを効率よく処理できる人、断られても切り替えが早い人、データ分析が得意な人 |

フィールドセールスは、顧客と直接向き合いながら信頼関係を築き、複雑な提案を丁寧に行える人が向いています。商談が長期化することも多いため、粘り強く関係を維持できる精神力も大切です。

インサイドセールスは、1日に多くの架電やメール対応をこなしながら、データを分析して改善策を考えられる人が活躍します。時間管理や優先順位付けのスキル、断られても切り替えが早いメンタルの強さも求められます。

コスト・効率性の違い

営業活動においては、フィールドセールスとインサイドセールスで発生するコスト構造や業務効率が大きく異なります。営業組織の予算設計やリソース配分を考える際、この違いをしっかり理解しておくことが重要です。

| 項目 | フィールドセールス | インサイドセールス |

|---|---|---|

| 主なコスト | 交通費・宿泊費・移動時間にかかる人件費 | 人件費・ツール利用料(CRM・オンライン商談ツールなど) |

| 商談あたりのコスト | 高い(1件に数万円かかる場合も) | 低い(1日に複数件対応可能) |

| 商談件数(1日あたり) | 約2〜3件 | 約10件以上 |

| 効率性 | 低め(移動時間が発生) | 高い(場所を問わず対応可能) |

両者を分業することで、コスト効率を最適化できます。インサイドセールスが見込み客を育成し、商談確度が高まった段階でフィールドセールスが訪問対応する仕組みを整えれば、訪問コストを最小限に抑えつつ、成約率を高める営業体制が実現します。

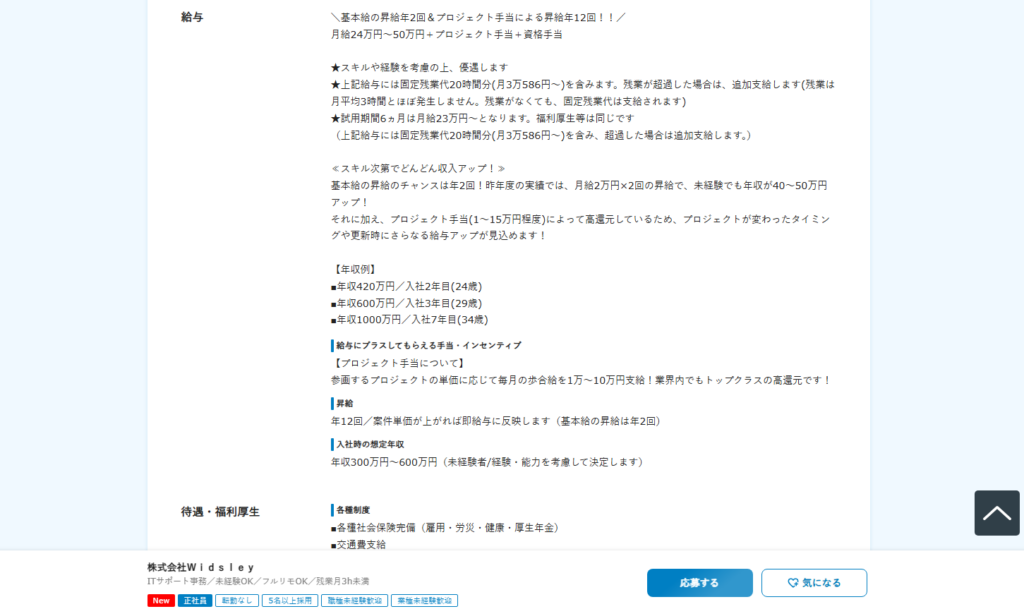

年収・インセンティブの違い

フィールドセールスとインサイドセールスでは、年収水準とインセンティブ制度に違いがあります。一般的には、最終的な受注責任を負うフィールドセールスの方が高い傾向です。

| 項目 | フィールドセールス | インサイドセールス |

|---|---|---|

| 平均年収 | 500〜800万円 | 400〜600万円 |

| 基本給割合 | 60〜70% | 70〜80% |

| インセンティブ | 受注金額連動 | 商談化件数・質連動 |

| 評価サイクル | 四半期〜年単位 | 月次〜四半期単位 |

以下は、DODAに掲載されていた営業職(フィールドセールス系)の求人例です。

企業や業界によって年収には幅がありますが、インセンティブ制度や昇給の仕組みなど、実際の報酬体系のイメージがつかみやすい内容になっています。

出典:「doda株式会社Widsley求人・中途採用情報」パーソルキャリア

フィールドセールスのインセンティブは、受注金額や受注件数に直接連動する形が一般的です。大型案件を獲得すれば、基本給の数ヶ月分に相当するインセンティブが得られることもあります。ただし、受注までの期間が長い分、成果が出るまで時間がかかるのが特徴です。

インサイドセールスは、商談化件数や商談化率、さらにはその後の受注転換率などを組み合わせた評価が多くなっています。月次でインセンティブが支払われるケースが多く、短期的に成果を実感しやすい制度です。ただし、1件あたりの金額は小さくなる傾向があります。

キャリアパスの違い

フィールドセールスとインサイドセールスでは、その後のキャリアの広がり方が異なります。自分の将来像や得意分野を踏まえて、どちらの経験を積むかを考えることが大切です。

| 項目 | フィールドセールス | インサイドセールス |

|---|---|---|

| 主なスキル | 提案力・交渉力・関係構築力 | 分析力・効率的なコミュニケーション力・顧客管理力 |

| 次のキャリア例 | 営業マネージャー、事業責任者、コンサルタント | マーケティング担当、カスタマーサクセス、インサイドセールスマネージャー |

| 向いている志向 | 対人関係を深めたい、現場で成果を出したい | 数字や仕組みで成果を上げたい、チーム全体を効率化したい |

フィールドセールスで培った顧客との信頼構築力や商談力は、将来的にマネジメント職や事業開発職へとつながりやすいスキルです。一方、インサイドセールスで磨かれるデータ分析力や改善思考は、マーケティングやカスタマーサクセス領域で強みとして活かせます。

どちらか一方に特化するのも良いですが、両方を経験することで、営業の全体像を理解した“戦略的な営業人材”としての成長が期待できます。

それぞれのメリット・デメリット比較

フィールドセールスとインサイドセールスには、それぞれ明確なメリットとデメリットがあります。ここでは、導入を検討する際に知っておくべきポイントを整理します。

- フィールドセールスのメリット・デメリット

- インサイドセールスのメリット・デメリット

フィールドセールスのメリット・デメリット

フィールドセールスの最大のメリットは、対面でのコミュニケーションによる信頼関係の構築です。顧客の表情や反応を直接確認しながら商談を進められるため、ニーズの深掘りや提案内容の調整がしやすくなります。

対面商談では、商品のデモンストレーションや実物の提示も可能です。特に複雑な商材や高額商品の場合、実際に見て触れることで顧客の理解が深まり、成約率が高まります。また、訪問を重ねることで、担当者だけでなく決裁者や関係部署とも関係を築けるのです。

一方で、移動時間と交通費がかかる点がデメリットになります。1日に対応できる顧客数が限られるため、リードが大量にある場合は対応しきれません。また、天候や交通状況に左右されやすく、スケジュール管理も複雑になりがちです。

さらに、担当者のスキルや経験によって成果のばらつきが大きくなる傾向があります。優秀なフィールドセールスを育成するには時間とコストがかかるため、組織全体の底上げが課題になるケースも多いのです。

インサイドセールスのメリット・デメリット

インサイドセールスの最大のメリットは、圧倒的な効率性です。移動時間がないため、1日に多くの顧客とコンタクトを取れます。地理的な制約もないため、全国の見込み客に均等にアプローチできるのです。

コスト面でも優位性があります。交通費や宿泊費が不要なため、固定費である人件費とツール利用料だけで運用できます。また、活動データがデジタルで記録されるため、分析や改善がしやすい点も見逃せません。架電数や接続率、商談化率などを数値で把握し、PDCAサイクルを回せるのです。

デメリットとしては、非対面のため信頼関係の構築に時間がかかることが挙げられます。電話やメールだけでは、顧客の微妙な反応や本音を読み取りにくく、ニーズの深掘りが難しい場合もあります。

また、業務が単調になりやすく、モチベーション維持が課題になることもあります。1日に何十件も電話をかけ、そのほとんどが断られるという状況が続くと、精神的な負担が大きくなるからです。適切なマネジメントとフォロー体制が必要になります。

フィールドセールスとインサイドセールスの分業メリット

フィールドセールスとインサイドセールスを分業することで、営業組織全体のパフォーマンスが大きく向上します。それぞれの強みを活かした役割分担により、効率性と成約率の両方を高められるのです。

ここでは、分業によって得られる具体的なメリットを3つの視点から解説します。

- 営業効率の向上

- コスト削減とROI改善

- 顧客体験の向上

営業効率の向上

分業により、各担当者が自身の得意領域に集中できるため、営業プロセス全体の効率が上がります。フィールドセールスは商談確度の高い顧客だけに対応し、インサイドセールスは多くの見込み客を効率的に育成できるのです。

分業体制では、インサイドセールスが初期段階のリードを効率的にスクリーニングします。電話やメールで課題感や予算感をヒアリングし、商談化の見込みが高い顧客だけをフィールドセールスに引き継ぐのです。これにより、フィールドセールスの訪問1件あたりの成約率が大幅に向上します。

また、インサイドセールスが継続的にリードを育成することで、フィールドセールスの商談パイプラインが安定します。商談が途切れることなく常に一定数確保されるため、計画的な営業活動が可能になるのです。

コスト削減とROI改善

分業によって、営業活動全体のコストを最適化できます。訪問が必要な場面を絞り込むことで交通費を削減しつつ、成約率を高めることでROIが改善するのです。

※以下は、一般的な分業導入後の変化を示した一例です。実際の数値は商材単価や営業プロセスによって異なります。

| 項目 | 分業前 | 分業後 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 月間訪問数 | 60件 | 40件 | -33% |

| 訪問あたり成約率 | 20% | 35% | +75% |

| 月間受注件数 | 12件 | 14件 | +17% |

| 営業コスト | 100万円 | 85万円 | -15% |

インサイドセールスによる事前のスクリーニングにより、確度の低い商談への訪問を減らせます。交通費や移動時間のコスト削減効果は、特に遠方の顧客が多い企業で顕著です。浮いた時間とコストを、より有望な顧客への対応に振り向けられます。

また、インサイドセールスが育成したリードは、顧客側もある程度の情報を持った状態で商談に臨みます。そのため、フィールドセールスは基本説明に時間を割く必要が減り、より深い提案に集中できるのです。商談の質が上がることで、成約率の向上とともに平均単価の上昇も期待できます。

顧客体験の向上

分業により、顧客は購買プロセスの各段階で適切なサポートを受けられるようになります。情報収集段階ではインサイドセールスが迅速に対応し、意思決定段階ではフィールドセールスが丁寧にフォローする体制です。

| 一貫した顧客体験を実現するための仕組み 分業体制では、情報共有システムを整備することが不可欠です。インサイドセールスが把握した顧客情報をフィールドセールスが引き継げば、顧客は同じ説明を繰り返す必要がありません。 |

顧客が最初に問い合わせをしたとき、すぐに対応できるかどうかは重要なポイントです。インサイドセールスは移動時間がないため、問い合わせから初回コンタクトまでの時間を大幅に短縮できます。迅速なレスポンスは顧客満足度を高め、競合他社との差別化にもつながるのです。

InsideSalesの記事によると5分以内のレスポンスはコンバージョン率が8倍以上になることを示しているとあります。

引用:「2021年のリードレスポンス評価」InsideSales

また、購買プロセスが進むにつれて顧客のニーズも変化します。初期段階では基本的な情報提供を求めていた顧客が、検討が進むと具体的な導入方法や運用支援を求めるようになります。このタイミングでフィールドセールスに引き継ぐことで、顧客は適切な深さのサポートを受けられるのです。

分業を成功させる5つのポイント

フィールドセールスとインサイドセールスの分業は、ただ役割を分けるだけでは成功しません。組織として適切な仕組みを構築し、運用していくことが重要です。

ここでは、分業を成功させるための5つの重要ポイントを解説します。

- 役割分担の明確化

- 情報共有システムの構築

- ホットリードの定義付けと引き継ぎ基準明確化

- 定期的な連携会議とフィードバック設定

- 適切なツール選定と運用

役割分担の明確化

分業を始める際、まず行うべきは役割と責任範囲の明確化です。どこまでがインサイドセールスの担当で、どこからがフィールドセールスの担当かを具体的に定義しておかないと、業務の重複や抜け漏れが発生します。

役割分担を決める際は、営業プロセス全体を細かく分解して考えることが大切です。

・リード獲得

・初回コンタクト

・ニーズヒアリング

・初回提案

・詳細提案

・クロージング

・契約手続き

・アフターフォロー

といった各段階で、誰が何を担当するのかを決めます。

また、例外ケースの対応方法も事前に決めておきましょう。たとえば、インサイドセールスが対応中に顧客から「すぐに会いたい」と言われた場合、どう対応するのか。フィールドセールスが商談中に新たなニーズが見つかった場合、インサイドセールスに戻すのか、そのまま対応するのか。こうした判断基準を明確にしておくことで、現場での混乱を防げます。

| 段階 | インサイドセールス | フィールドセールス |

|---|---|---|

| リード獲得後 | 初回コンタクト、情報提供 | – |

| 関心醸成期 | 定期的なフォロー、課題ヒアリング | – |

| 商談化判断後 | 情報引き継ぎ、日程調整サポート | 詳細提案、見積作成 |

| クロージング期 | 進捗確認、フォロー支援 | 最終提案、契約締結 |

役割分担を文書化し、全員が参照できる状態にしておくことも重要です。新しいメンバーが入ってきたときの教育にも活用できますし、運用しながら改善点が見つかったときの更新もしやすくなります。

情報共有システムの構築

分業体制では、顧客情報をいかにスムーズに引き継げるかが成否を分けます。インサイドセールスが把握した顧客の課題や関心事項を、フィールドセールスが正確に理解できる仕組みが必要です。

CRMやSFAといった営業支援ツールの導入は、情報共有の基盤になります。顧客とのやり取りをすべて記録し、誰でもアクセスできる状態にしておくことで、引き継ぎがスムーズになるのです。

| 記録すべき情報 ・コンタクト履歴 ・顧客の課題 ・予算感 ・決裁フロー ・競合状況 |

ただし、ツールを導入しただけでは十分ではなく、どの情報をどのタイミングで記録するか、記載フォーマットはどうするかといったルールを決めておく必要があります。自由記述だけでは、担当者によって情報の質にばらつきが出てしまうからです。

| 情報更新の習慣化 どんなに優れたシステムがあっても、情報が更新されなければ意味がありません。日々の業務の中で情報を記録する習慣をつけるため、KPIに情報更新率を含めることも効果的です。 |

また、引き継ぎの際は、システム上の情報だけでなく、口頭での補足説明も重要です。データでは伝わりにくい顧客の雰囲気や、商談を進める上での注意点などを直接共有する時間を設けましょう。

下記記事ではインサイドセールスのツールについて徹底解説していますのでぜひご覧ください。

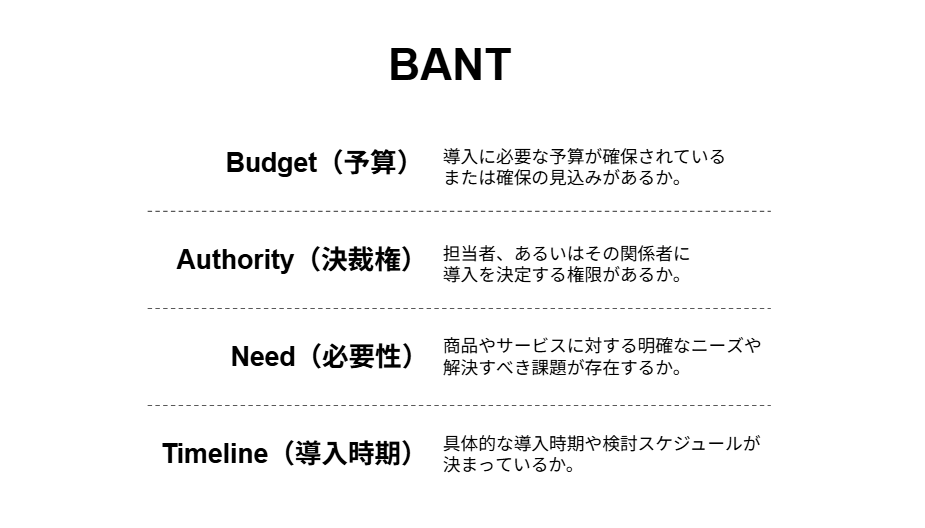

ホットリードの定義付けと引き継ぎ基準明確化

インサイドセールスからフィールドセールスへの引き継ぎタイミングを明確にすることが、分業成功の鍵です。引き継ぎ基準が曖昧だと、確度の低い商談が大量に流れてフィールドセールスの時間が無駄になったり、逆に引き継ぎが遅れてチャンスを逃したりします。ホットリードの定義には、BANT情報と呼ばれる4つの要素を活用するのが一般的です。

たとえば、「3ヶ月以内に導入を検討していて、予算が確保されており、決裁者との接点がある」といった条件を満たした場合に引き継ぐといった形です。

| 評価項目 | 評価基準・判定 |

|---|---|

| 予算 | A.確保済み・B.検討中・C.未定 |

| 決裁権 | A.決裁者と接触済み・B.担当者のみ |

| 必要性 | A.明確・B.潜在的・C.不明確 |

| 導入時期 | A.3ヶ月以内・B.6ヶ月以内・C.未定 |

すべてがA評価である必要はありません。たとえば、「A評価が3つ以上」や「B評価以上が4つ」といった基準を設定します。重要なのは、この基準を両チームで合意し、定期的に見直すことです。実際に引き継いだ商談の成約率を分析し、基準が適切かどうかを検証しましょう。

また、基準に満たない場合でも、顧客から訪問を強く希望された場合など、例外的に引き継ぐケースもあります。こうした例外ルールも事前に決めておくことで、現場での判断がスムーズになるのです。

定期的な連携会議とフィードバック設定

分業体制を機能させるには、インサイドセールスとフィールドセールスが定期的にコミュニケーションを取る場が必要です。週次や隔週で連携会議を開催し、進行中の案件状況や課題を共有しましょう。

連携会議では、引き継いだ案件の進捗確認が中心になります。フィールドセールスから「この情報があればもっと良かった」といったフィードバックをもらうことで、インサイドセールスのヒアリング精度が上がります。逆に、インサイドセールスから「この業界の顧客にはこういう傾向がある」といった情報を共有することで、フィールドセールスの提案の質も向上するのです。

また、成約した案件と失注した案件の振り返りも重要です。どういう顧客が成約しやすいのか、逆にどういう顧客は確度が低かったのかを分析します。この知見を蓄積することで、引き継ぎ基準の精度が高まり、営業効率がさらに向上します。

| 相互理解を深める工夫 可能であれば、インサイドセールスがフィールドセールスの商談に同席したり、フィールドセールスがインサイドセールスの架電を聞いたりする機会を作ると効果的です。互いの業務を理解することで、連携の質が高まります。 |

会議は形骸化しないよう、アジェンダを明確にし、必ず次のアクションを決めて終わることが大切です。単なる報告会ではなく、両チームのパフォーマンス向上につながる場にしましょう。

適切なツール選定と運用

分業を支える基盤として、適切な営業支援ツールの選定と運用が欠かせません。ツールは単なる記録のためではなく、営業プロセス全体を可視化し、改善につなげるために活用します。

最低限必要なのは、顧客情報を一元管理できるCRM(Customer Relationship Management)システムです。

CRMツール「Hubspot」の画面

引用:「AI搭載のカスタマープラットフォーム」Hubspot Japan 株式会社

顧客の基本情報、コンタクト履歴、商談の進捗状況などをチーム全員が参照できる環境を整えます。SalesforceやHubSpot、kintoneなど、自社の規模や予算に合ったツールを選びましょう。

インサイドセールスには、効率的な架電を支援するツールも有効です。CTI(Computer Telephony Integration)システムを導入すれば、クリック一つで架電でき、通話内容の自動記録も可能になります。また、メール配信ツールを活用すれば、見込み客への定期的な情報提供を自動化できるのです。

| ツール種別 | 主な機能 | 導入効果 |

|---|---|---|

| CRM/SFA | 顧客情報管理、案件管理 | 情報の一元化 |

| CTI | 自動架電、通話記録 | 架電効率向上 |

| MA | メール配信、スコアリング | リード育成自動化 |

| Web会議 | オンライン商談 | 移動コスト削減 |

ツールを導入する際は、現場の負担を考慮することが重要です。多機能すぎて使いこなせなかったり、入力項目が多すぎて記録が後回しになったりしては本末転倒です。まずは必要最小限の機能から始め、運用しながら徐々に拡張していくアプローチが現実的でしょう。

また、ツールの使い方を全員が理解している状態を維持することも大切です。定期的に勉強会を開催し、新機能の紹介や活用事例の共有を行いましょう。

IS・FSの分業パターン

フィールドセールスとインサイドセールスの分業には、いくつかの典型的なパターンがあります。自社の商材特性や営業プロセス、組織規模に合わせて最適なパターンを選ぶことが重要です。

ここでは、代表的な3つの分業パターンを解説します。

| 分業パターン | インサイドセールスの役割 | フィールドセールスの役割 | 向いている組織・商材 |

|---|---|---|---|

| 完全分業型 | 見込み客の育成・アポ獲得・初期ヒアリング | 商談・提案・クロージング・フォロー | 商談単価が高く、営業リソースを最適化したい中〜大規模組織 |

| 協業型 | 初回接点〜商談同行前までのサポート | 提案・受注後の顧客フォロー、ISと連携して進行 | 顧客単価が中程度で、チーム営業を重視する組織 |

| 段階移行型 | 見込み客の開拓・商談化・初期提案 | 高度な商談対応・大型案件のクロージング | 成長機会を提供したいベンチャー・スタートアップ |

完全分業型

完全分業型は、インサイドセールスとフィールドセールスの役割を明確に分け、それぞれが独立して業務を進める形態です。インサイドセールスは初期アプローチから商談化までを担当し、基準を満たした時点でフィールドセールスに完全に引き継ぎます。

このパターンの最大の特徴は、各担当者が自分の役割に専念できることです。インサイドセールスはリード育成と商談化に集中し、フィールドセールスはクロージングに注力します。役割が明確なため、KPIの設定や評価もシンプルになるのです。

商材が比較的標準化されており、営業プロセスがパターン化できる場合に適しています。たとえば、SaaSサービスや定型的なBtoB商材では、完全分業型が効果を発揮します。リード数が多く、効率的に処理する必要がある企業にも向いているでしょう。

一方で、引き継ぎのタイミングで情報が抜け落ちるリスクがあります。インサイドセールスが把握していた顧客の微妙なニュアンスが、フィールドセールスに十分伝わらないこともあるのです。そのため、引き継ぎ時の情報共有ルールを厳格に運用する必要があります。

協業型

協業型は、インサイドセールスとフィールドセールスが一つの案件を共同で担当する形態です。フィールドセールスに引き継いだ後も、インサイドセールスが継続的にサポートを行います。

具体的には、フィールドセールスが商談を進める一方で、インサイドセールスが資料の準備や日程調整、追加情報の収集などを担当します。また、商談後のフォローアップや次回商談までの関係性維持もインサイドセールスが行うケースが多いです。

この形態のメリットは、顧客への対応スピードが上がることです。フィールドセールスが外出中でも、インサイドセールスが迅速に対応できるため、顧客を待たせません。また、両者の視点を組み合わせることで、より多角的な提案が可能になります。

複雑な商材や、商談期間が長期にわたるケースに適しています。エンタープライズ向けのシステム販売やコンサルティングサービスなど、複数の担当者が関わることで提案の質が高まる商材で効果的です。

ただし、役割分担が曖昧になりやすく、責任の所在が不明確になるリスクがあります。誰が何を担当するのかを案件ごとに明確にし、定期的にすり合わせを行う必要があるでしょう。

段階移行型

段階移行型は、インサイドセールスが育成したリードを、段階的にフィールドセールスに引き継いでいく形態です。最初はインサイドセールスが主担当として対応し、商談が進むにつれてフィールドセールスの関与度を高めていきます。

初期段階では、インサイドセールスがWeb会議で初回提案まで行います。顧客の関心が高まり、より詳細な説明が必要になった段階で、フィールドセールスによる訪問商談を設定するのです。その後も、インサイドセールスとフィールドセールスが連携しながら商談を進めます。

このパターンのメリットは、訪問のタイミングを最適化できることです。顧客が十分に興味を持ち、対面での詳細説明を求めているタイミングで訪問するため、商談の成功率が高まります。また、顧客側も段階的に情報を得られるため、購買プロセスをスムーズに進められるのです。

中価格帯の商材や、顧客の検討期間が中程度(1〜3ヶ月程度)の商材に適しています。最初から訪問するほどではないが、オンラインだけでは不十分という商材で効果を発揮します。

運用のポイントは、どの段階でフィールドセールスを投入するかの基準を明確にすることです。顧客の反応や商談の進捗状況を見ながら、柔軟に判断できる体制を整えましょう。

【商材別】IS・FSの使い分け

フィールドセールスとインサイドセールスの使い分けは、商材の特性によって大きく変わります。顧客属性や購買プロセスに合わせた最適な営業体制を構築することが重要です。

ここでは、BtoB商材とBtoC商材それぞれでの活用方法を解説します。

- BtoB商材での活用方法

- BtoC商材での活用方法

BtoB商材での活用方法

BtoB商材では、商談の複雑さと単価に応じて、インサイドセールスとフィールドセールスの役割を調整します。一般的に、単価が高く検討期間が長い商材ほど、フィールドセールスの関与度を高める必要があるのです。

低価格帯のBtoB商材(月額数万円程度のSaaSなど)では、インサイドセールスだけで完結させるケースが増えています。Web会議を活用してデモンストレーションを行い、契約まで非対面で進めるのです。この方法なら、全国の中小企業に効率的にアプローチできます。

中価格帯の商材(数十万円から数百万円)では、インサイドセールスが初期アプローチを担当し、商談が具体化した段階でフィールドセールスに引き継ぐ形が主流です。インサイドセールスが課題をヒアリングし、ある程度の提案まで行った上で、より詳細な説明や導入支援の話になった段階で対面商談に移行します。

高価格帯の商材(数千万円以上のシステムやコンサルティング)では、初期段階からフィールドセールスが関与するケースも多くなります。ただし、この場合でもインサイドセールスが日程調整や資料準備、商談後のフォローアップなどをサポートすることで、フィールドセールスが本来の商談に集中できる環境を整えます。

| 価格帯 | 主な担当 | 対面商談の頻度 | 成約までの期間 |

|---|---|---|---|

| 低価格帯 | IS中心 | なし〜1回 | 1〜2週間 |

| 中価格帯 | IS→FS | 2〜3回 | 1〜3ヶ月 |

| 高価格帯 | FS中心(ISサポート) | 5回以上 | 3〜12ヶ月 |

また、BtoB商材では決裁プロセスが複雑になることが多いため、複数の関係者への対応が必要です。インサイドセールスが担当者レベルとの関係を維持しながら、フィールドセールスが決裁者への提案を行うという役割分担も効果的でしょう。

BtoC商材での活用方法

BtoC商材では、顧客数が多く単価が比較的低いため、基本的にはインサイドセールス中心の体制が主流です。ただし、高額商品や専門性の高いサービスでは、フィールドセールスを組み合わせることで成約率を高めることができます。

| 商材タイプ | 主な体制 | インサイドセールスの役割 | フィールドセールスの役割 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 高額商材(不動産・自動車等) | IS+FS | Web広告・SNS経由の問い合わせ対応、来店アポイント獲得 | 店舗や展示場での詳細説明・契約手続き | 来店促進に特化した分業体制が効果的 |

| 専門性が高い商材(保険・資産運用等) | IS→FS | 商品説明・ニーズヒアリング | 専門的な対面コンサルティング・提案 | 対面での信頼構築が成約の鍵 |

| サブスクリプション型サービス(学習・アプリ等) | ISのみ | 利用案内・無料トライアルから有料契約への誘導 | ― | 非対面で完結、スピード重視の営業が可能 |

BtoC商材では、顧客がWeb・電話・店舗など複数のチャネルを使い分けることが一般的です。そのため、どのチャネルからでも一貫した情報を提供できるように、CRMやMAツールを活用した情報連携が欠かせません。

また、BtoCでは意思決定が個人単位で早いため、初回接点から契約までのスピードが重要です。インサイドセールスが迅速に対応し、顧客の興味が冷める前に次のステップへ進めることで、コンバージョン率を最大化できます。

まとめ

フィールドセールスとインサイドセールスの分業は、営業組織の生産性を大きく向上させる手法です。それぞれの強みを活かした役割分担により、効率性と成約率の両方を高められます。

フィールドセールスは対面でのコミュニケーションを通じて深い信頼関係を構築し、複雑な提案や高額商材の成約に力を発揮します。一方、インサイドセールスは移動時間がかからないため、多くの見込み客に効率的にアプローチし、商談確度の高いリードを育成できるのです。

分業を成功させるには、役割分担の明確化、情報共有システムの構築、引き継ぎ基準の設定といった基盤整備が欠かせません。また、定期的な連携会議を通じて、両チームが互いの業務を理解し、フィードバックし合う文化を作ることも重要でしょう。

自社の商材特性や顧客属性に合わせて、完全分業型、協業型、段階移行型といった分業パターンを選択します。導入後も、成約率や営業効率のデータを分析しながら、継続的に改善を重ねることで、営業組織全体のパフォーマンスを最大化できるのです。

弊社Sales and Innovation Japanは、営業に不安がある企業様をサポートし、成果を上げるお手伝いをいたします。毎月の研修を通じて、スキルアップや新たな気づきを得たい方に最適な機会を提供しています。まずは、お気軽にご相談ください。

早稲田大学卒業後、コンサルティングファームを経て、

株式会社Sales and Innovation Japanにジョイン。

大手スキマバイトアプリの営業支援や、ITシステム事業の新規事業立ち上げに従事。

現在、エンタープライズ企業向けコミュニティ“EIN”の立ち上げに奮闘。