営業活動において、営業リストは最も重要な資産の一つです。質の高いリストがあれば、ターゲット顧客に対して効率的にアプローチでき、商談の機会を大幅に増やすことができます。

しかし、営業リストを作成するだけでは成果は上がりません。リストの作成から管理、アプローチ方法、そしてその後の活用に至るまで、すべてが緻密に設計されている必要があります。

ここでは、成果を上げるために必要な営業リスト作成のステップや、活用方法を具体的に解説します。ターゲット設定から情報収集、最適なアプローチ方法までを総まとめにし、あなたの営業活動に役立つ方法をお伝えします。

ぜひ、最後までお読みいただき、実践的なテクニックを取り入れて、営業リストを最大限に活用してください。

営業リストの必要性

営業の成果は「誰にアプローチするか」で大きく左右されます。

いくら優れた商品やサービスを持っていても、適切なターゲットに届かなければ成約にはつながりません。だからこそ、事前に狙うべき企業や担当者を明確にした「営業リスト」の存在が不可欠です。

ここでは営業活動において営業リストがどのような役割を果たすのか、またリストがない状態で営業を進めた場合にどんな課題が生まれるのかについて、具体例を交えて解説します。

- 営業活動におけるリストの役割

- リストがない場合に起こる問題

営業活動におけるリストの役割

営業リストは、営業活動の精度と効率を大きく左右する、いわば「営業の地図」とも言える存在です。

どこにアプローチすべきかを明確にし、対象外の企業や個人に無駄な時間をかけることなく、効率的にターゲットへアプローチできます。

また、リストを活用することで、過去の顧客とのやり取りや傾向を可視化でき、新たなターゲット層や業界への展開時にもその情報を活かすことが可能です。

さらに、営業担当の交代時にはリストがあることでスムーズな引き継ぎが実現し、組織内での情報共有も容易になります。属人化しがちな営業活動を仕組みとして管理するためにも、営業リストは不可欠な基盤といえるでしょう。

リストがない場合に起こる問題

営業リストがない状態で営業活動を行うとどうなってしまうのでしょうか。

まず、ターゲットの明確化ができず、手当たり次第の非効率なアプローチに陥ってしまいます。

電話帳やネット検索の上から順に連絡を取るような形になると、ニーズのない相手にも営業をかけてしまい、クレームに発展するリスクが高まります。

また、顧客情報やアプローチ履歴が管理されていないことで、同じ顧客に何度も連絡してしまったり、すでに取引中の顧客に再アプローチしてしまうといったトラブルも起こり得ます。さらに、担当者の異動や退職の際に情報が引き継がれず、過去のやり取りが不明になってしまうなど、組織としての営業活動がブラックボックス化してしまいます。

結果として、無駄な作業やクレーム対応に時間を取られ、営業の効率が著しく低下し、メンバーのモチベーションやメンタルにも悪影響を及ぼしかねません。

良い営業リストとは

営業活動の成果を大きく左右するのが、どのようなリストを使っているかです。

単に件数が多ければ良いというわけではなく、「誰に」「なぜ」アプローチするのかが明確な、質の高い営業リストが成果につながります。

ここでは、成果を最大化するための営業リストの条件や、量と質のバランスの考え方について解説します。

- 質の高いリストの条件

- 数と質、どちらを重視すべきか

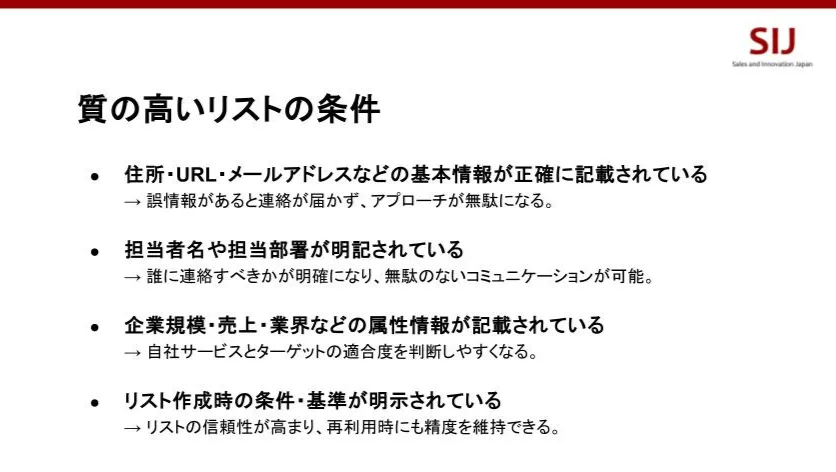

質の高いリストの条件

リストとして最低限、電話番号とアプローチ先名が記載されていれば、営業活動に活用できる体裁は整います。

しかし、営業成果を最大化するには、それだけでは不十分です。正確で、かつターゲットに合致した情報が備わっていることが不可欠です。

このような項目をすべて満たしているリストほど、成果につながる営業活動の土台として有効に機能します。

さらに、過去の接点や購入履歴などの情報が含まれていれば、相手のニーズを踏まえた提案が可能となり商談化の確度も格段に高まります。

数と質、どちらを重視すべきか

結論:架電リストは「数」と「質」のバランスが命。

営業リストは、「数」と「質」のバランスが求められます。

大量の企業に一斉にアプローチする方法もありますが、成約率や営業効率を考えると、見込み度の高いターゲットに絞ってアプローチした方が成果につながりやすい傾向にあります。

特に人的リソースが限られている場合は、「数」よりも「質」を重視するのが基本です。しかし一方で、営業対象が少なすぎても成果が安定しないため、一定の母数を確保したうえで重点ターゲットを見極める視点が重要です。

「質」を重視すべきケースと対応方法

- 少人数の営業チームでアプローチに時間をかけられる場合

- 高単価・高関与商材を扱っている場合

- 相手企業との関係構築が重視される営業スタイルの場合

→ この場合は、事前に企業の業種・規模・担当者情報・課題感などを深くリサーチし、ターゲットの精度を高めたリスト作成が不可欠です。

「少数精鋭」でアプローチすることで、無駄を最小限に抑え、商談化率を高めることができます。

「数」を重視すべきケースと対応方法

- サービスの認知拡大やテストマーケティングを目的とする場合

- 短期間で母数の大きな反応を求めたい場合

- 単価が比較的安く、広く薄くアプローチしたい商材を扱う場合

→ この場合は、ある程度の精度で母数を確保したリストを短期間で作成・拡張する必要があります。

精緻なセグメントまでは行わずとも、業種や地域など大枠の条件を絞ったうえでリストを広く集め、反応の良い層を後から深掘りする方法が効果的です。

バランスの取り方のポイント

- リストを段階的にセグメント分けして、最初は広く、その後に絞っていく

- 反応率や成約率などを見ながら、「質重視層」へ資源を集中させる

- 定期的にリストを見直し、「数→質」へのシフトや逆転を判断する

営業リストの作り方

営業リストは、ターゲット選定の精度や営業効率に大きく影響する、営業活動の出発点ともいえる存在です。ただ情報を集めればよいわけではなく、目的に応じた「作り方」の工夫が成果を左右します。

ここでは、成果につながる営業リストを作成するための基本手順と、押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

- ターゲットの設定

- 情報収集方法の選択

- リスト作成作業

- 作成後のチェックポイント

ターゲットの設定

営業リスト作成の第一歩は、「誰に売りたいのか」を明確にすることです。

自社の商品やサービスが最も効果を発揮する相手を定義することで、無駄な営業を避け、効率的なアプローチが可能になります。

ターゲットを設定する際は、以下のような項目で整理すると具体性が増します。

- 業種

- 企業規模(従業員数・売上規模)

- 地域(都道府県・エリア)

- 既存顧客と似た特徴を持つ企業

- 解決したい課題やニーズが明確な企業

ターゲット像が曖昧なままだと、リストの精度も低くなり、営業の成果にも大きく影響します。ペルソナやカスタマージャーニーをあらかじめ設定しておくと、リスト作成がスムーズになります。

情報収集方法の選択

ターゲットが定まったら、次は情報収集です。

質の高い営業リストを作るためには、信頼できる情報源を活用することが不可欠です。情報の正確性や鮮度が営業活動の成否を左右するため、多様なチャネルからの情報収集が重要になります。

- ウェブ検索による情報収集

- 業界団体・展示会・協会名簿の活用

- 商工会議所・自治体データの利用

- SNS(LinkedInなど)を使ったリサーチ

ウェブ検索による情報収集

Googleなどの検索エンジンは、営業リスト作成の出発点として非常に有効です。ただし、検索の仕方を工夫しなければ、精度の低いリストになってしまいます。

よく使う検索パターンとその活用例

| 検索方法 | キーワード例 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| 業種+「一覧」「エリア名」 | 「美容院 一覧 大阪市」「コンサル会社 一覧 東京」 | 地域に特化した情報を得られる。初期リストに最適。 |

| 関連ワードで網を広げる | 「ランチ 新宿」「ディナー 渋谷」「バー 池袋」 | 同じ業種でも、用途や業態で分けると網羅性が高まる。 |

| 商材に類似するキーワードを使う | 「エステ機器」「化粧水」「美顔器」など | 関連商材を取り扱う可能性のあるターゲットも収集できる。 |

| Googleマップ検索 | 「渋谷 美容院」→マップ上で店舗をピン留め | 視覚的にエリア全体を把握でき、連絡先確認も容易。 |

| 地域ポータルサイト | 「横浜 飲食店まとめ」「福岡 美容サロン 一覧」 | ローカルに特化した最新情報を効率的に取得できる。 |

検索を行う際のチェックポイント

- 「業種名+エリア名+一覧」は基本ワードとして活用

- 検索キーワードは広義・狭義の両方向からアプローチする

- Googleマップでは店舗の位置や営業時間、レビューも確認可能

- 地域ポータルサイトは一括でデータが拾えるので初期収集に便利

- リスト化したい対象がBtoC店舗であれば、類義語を複数使って検索することが重要

おすすめツール

- Google 検索:キーワード設計が重要

- Googleマップ:位置情報と企業情報を視覚的に取得

- 地域ポータルサイト(例:食べログ、エキテン、街のお店情報):まとめ情報が多く、抜け漏れが少ない

検索エンジンをうまく使えば、手元に既存リストがない状態からでも、十分に質の高い営業リストを作ることが可能です。検索条件やツールを工夫して、自社に最適なターゲットを見つけていきましょう。

業界団体・展示会・協会名簿の活用

業界団体や展示会、協会が発行する名簿は、信頼性の高い情報源として非常に有効です。

これらの情報は、一定の審査や基準を満たして登録されているケースが多く、リストの質と精度を重視する営業活動において重宝されます。

活用できる情報源と特徴一覧

| 情報源 | 内容 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| 業界団体の会員名簿 | 団体公式サイトで公開されている会員一覧 | 多くが業種特化型。ターゲットの属性が明確で、リストの精度が高い。 |

| 展示会の出展社リスト | イベント公式ページやパンフレットなどで公開 | 最新の出展情報が取得でき、商材ニーズが明確。アプローチの切り口も作りやすい。 |

| 協会が発行する年鑑・会報 | 冊子やPDFとして購入・配布されることが多い | 企業概要・所在地・連絡先などが網羅されており、精度が高い。 |

活用時のチェックポイント

- 公開情報は最新年度版かどうかを確認する

- 業種やエリアで絞り込み検索が可能かを確認(特にWeb会員名簿)

- 展示会は開催後すぐにリストを保存しておくと最新性が保たれる

- 名簿情報に担当者名がある場合は優先的に活用

- 年鑑・会報などは購入またはPDF請求可能か確認

業界団体・展示会・協会名簿は、「信頼性」「網羅性」「属性の明確さ」という観点で非常に優れており、ターゲティングを重視した営業活動におけるリスト作成の核になり得ます。特にBtoB向けの商材を扱っている企業では、単なる企業情報だけでなく、「業界における位置づけ」まで踏まえた営業戦略の立案が可能になります。

商工会議所・自治体データの利用

商工会議所や自治体が提供する企業データは、地域密着型の営業リストを作成するうえで非常に有効です。特に中小企業や地場産業へのアプローチにおいては、精度と信頼性を兼ね備えた情報源として活用できます。

活用できる情報源と特徴一覧

| 情報源 | 内容 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| 商工会議所の会員企業名簿 | 各地の商工会議所サイトで公開・販売 | 地域に根ざした企業情報が網羅されており、地場営業に最適。名簿は紙・PDF形式など。 |

| 自治体が発行する企業リスト | 市区町村の公式サイトで公開されている事業者情報 | 業種や所在地ごとにまとめられており、無料で取得できるケースも多い。 |

| 企業誘致・支援事業の掲載企業 | 自治体の支援施策ページに事例として紹介されている企業 | 地元密着型かつ行政との接点がある企業。信頼性が高く、アプローチしやすい。 |

活用時のチェックポイント

- 商工会議所名簿は最新版かつ販売形式(PDF・冊子)を確認

- 自治体サイトは「○○市 企業名簿」「○○町 事業者一覧」などで検索

- Excel形式でダウンロードできるデータはそのまま営業リストとして活用可能

- 事業支援事例や受賞企業などは成長意欲が高く、反応率も期待できる

- 業種・所在地・連絡先の記載内容の充実度を事前に確認

これらのデータは、地域密着の営業活動において、効率的なエリアマーケティングやテレアポのターゲティングに活用できます。特に自治体との関係性がある企業は信頼性や取引実績も高い傾向があり、アプローチしやすい対象と言えるでしょう。

SNS(LinkedInなど)を使ったリサーチ

SNSは近年、営業リスト作成においても有力な情報源となっています。

特にビジネス特化型SNSのLinkedInは、企業のキーパーソンや担当者の特定に非常に役立ちます。また、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSも、企業や店舗の動向・雰囲気をつかむ手段として有効です。

SNSを活用することで、他の情報源では得られないリアルタイムな発信内容や個人レベルの情報が収集でき、より精度の高いアプローチを可能にします。

主な活用ポイント

- LinkedInで企業名や役職名で検索し、キーパーソンを特定できる

- SNSの投稿内容から企業の雰囲気や発信傾向、キャンペーン状況が把握できる

- アカウント情報からWebサイトURLや問い合わせ先を見つけられることもある

- 投稿に「いいね」やコメントをすることで、接点を作ってからアプローチできる

- InstagramやXで地域×業種のキーワード検索を行えば、ターゲット店舗を一覧化できる

具体的な活用例

| SNSの種類 | 活用方法例 |

|---|---|

| 「企業名+役職名」で検索し、マーケティング責任者や営業責任者を特定。 | |

| プロフィールから経歴や関心分野も確認可能。 | |

| 「地域名+業種」(例:「渋谷 カフェ」)で検索し、 | |

| 店舗の写真・雰囲気・営業時間などを確認しリスト化。 | |

| X(旧Twitter) | 「#展示会名」「#業界名」などのハッシュタグで出展企業や注目企業を検索し、 |

| Webサイトや担当者の情報を発見。 |

SNSを活用したリスト作成は、特に最新情報の収集や人に紐づくデータ取得において効果を発揮します。LinkedInでの担当者特定はBtoB営業において特に有効であり、他の情報源と組み合わせることで、質の高いリスト構築が実現できます。

リスト作成作業

営業リストの情報が揃ったら、いよいよ実際のリスト作成作業に入ります。

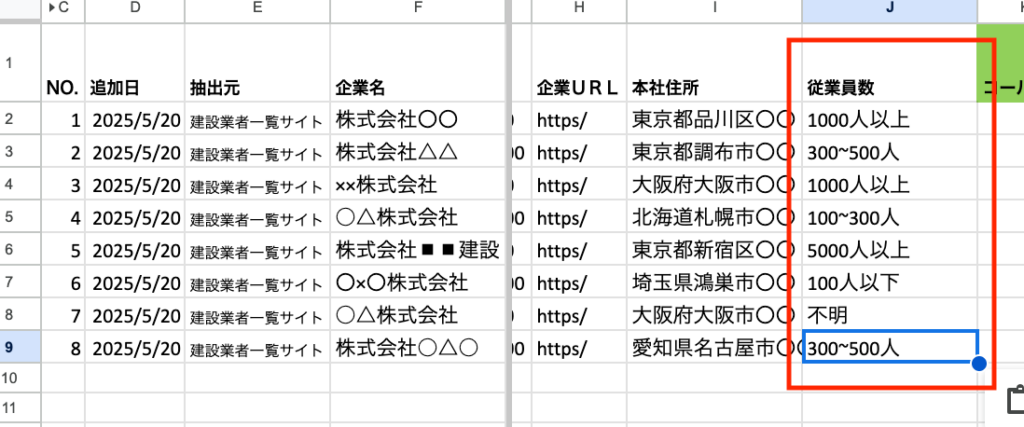

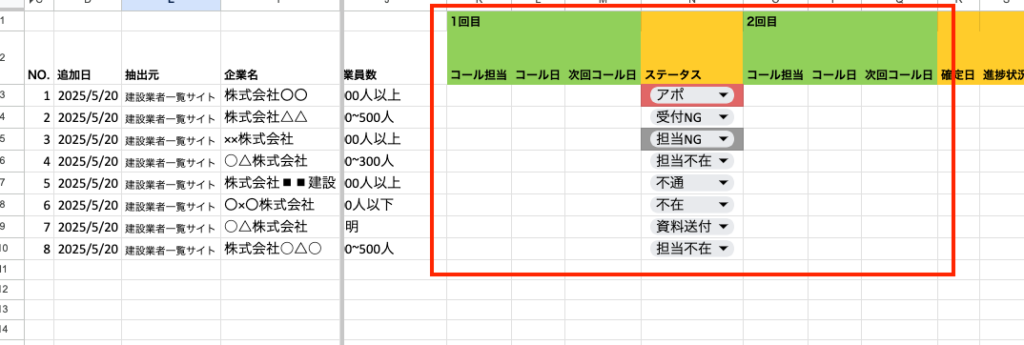

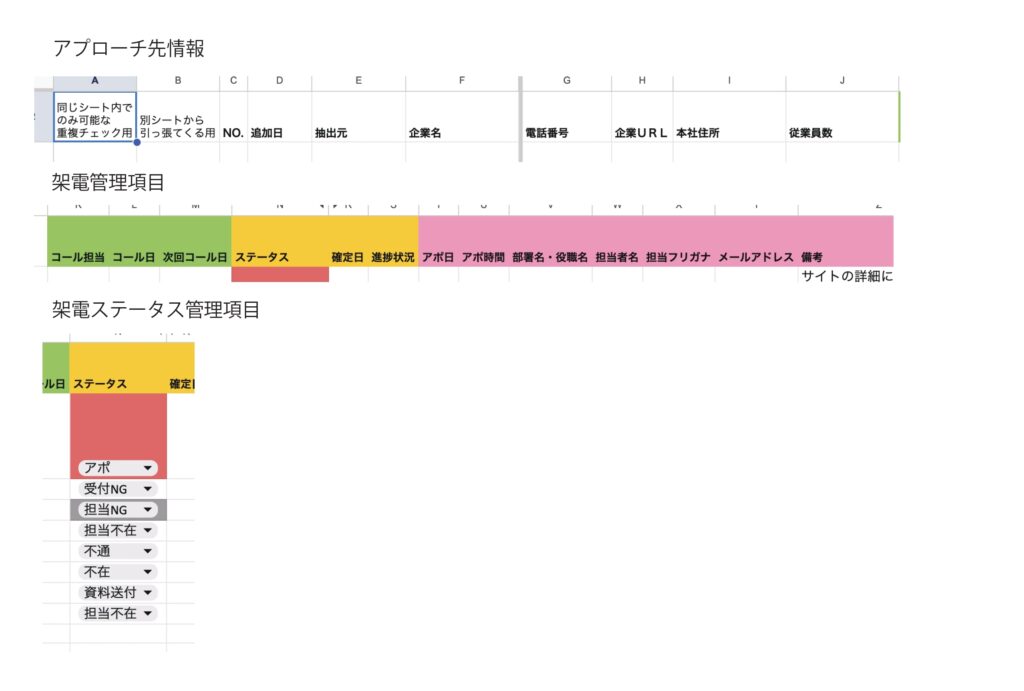

ここでは、スプレッドシートやExcelを用いて効率的かつ正確に情報を整理・管理する方法についてをメインに解説します。

- スプレッドシート・Excelでの管理方法

- 項目設計

- フィルタリング基準の設定

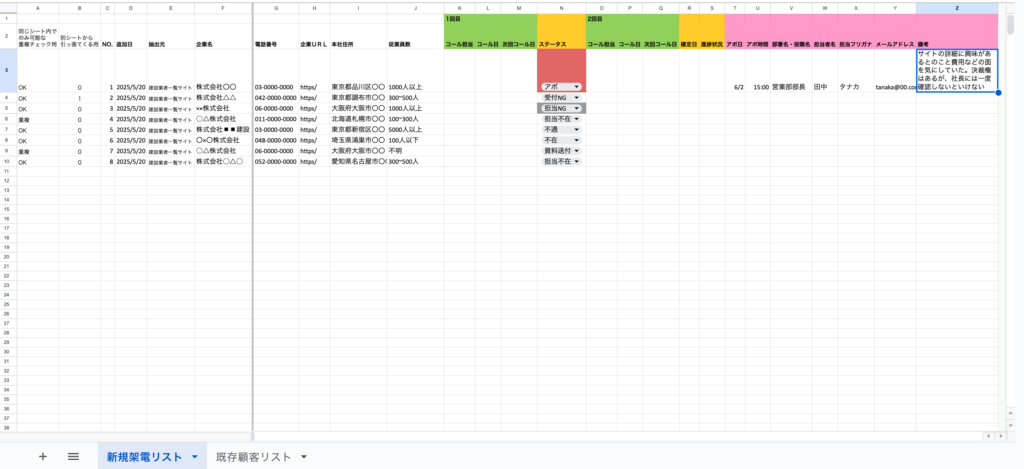

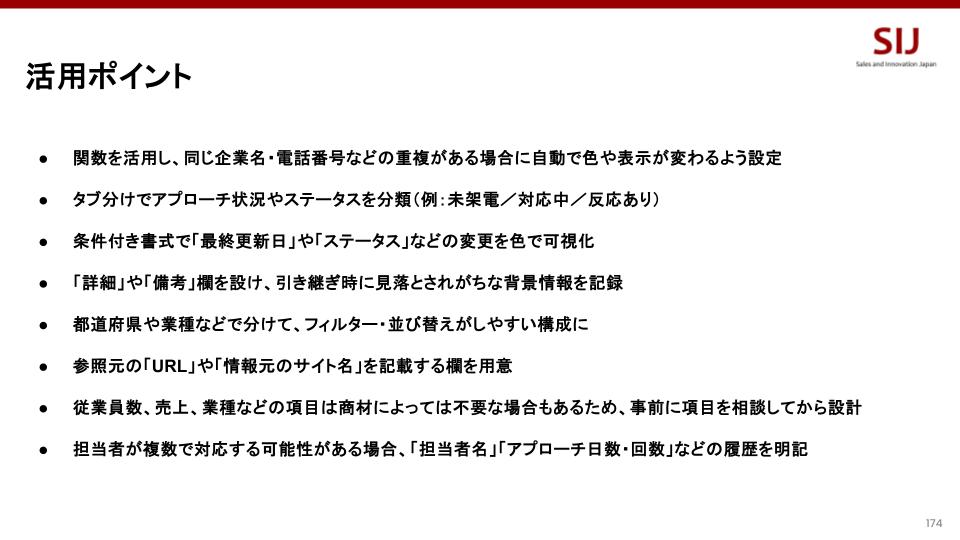

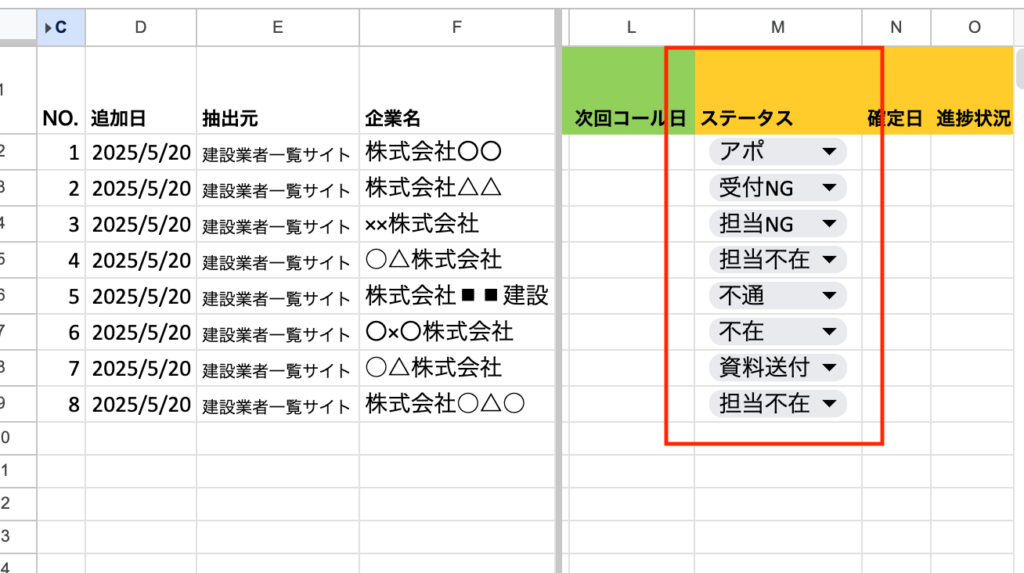

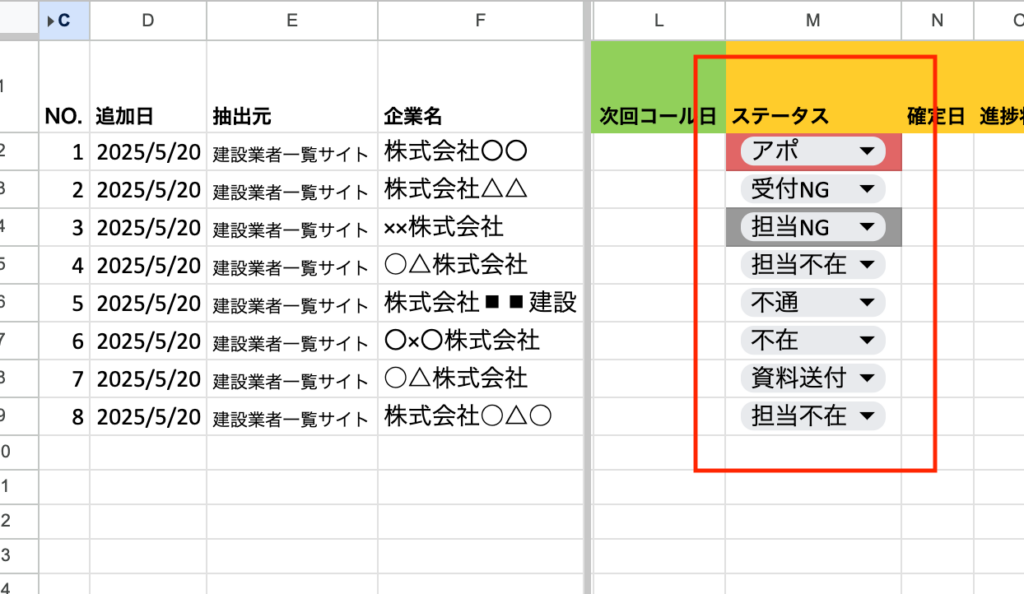

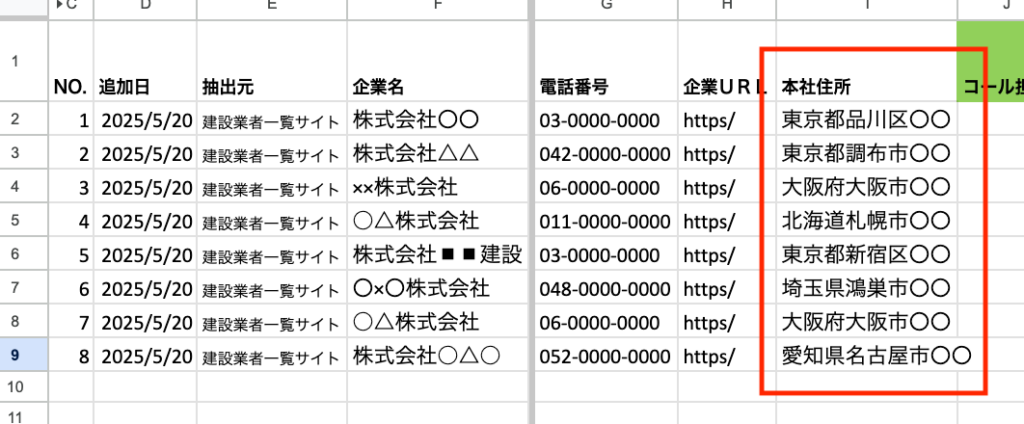

スプレッドシート・Excelでの管理方法

営業リストを実務で活用するには、スプレッドシートやExcelによる整備された管理が不可欠です。ただ情報を入力するだけでなく、後工程やチーム運用を見据えて、見やすく・使いやすいフォーマットに整えることが成果に直結します。

特に、情報の重複やミスアプローチを防ぎながら、効率よく案件を進めるための工夫を取り入れることがポイントです。チームでの共有や引き継ぎも想定し、視認性と更新性に優れた設計を心がけましょう。

- 関数を活用し、同じ企業名・電話番号などの重複がある場合に自動で色や表示が変わるよう設定

→ データの重複入力によるミスアプローチを防止

- タブ分けでアプローチ状況やステータスを分類(例:未架電/対応中/反応あり)

→ 商談状況の把握がしやすくなり、行動管理が効率化

- 条件付き書式で「最終更新日」や「ステータス」などの変更を色で可視化

→ 情報の更新が一目でわかり、追跡管理もスムーズ

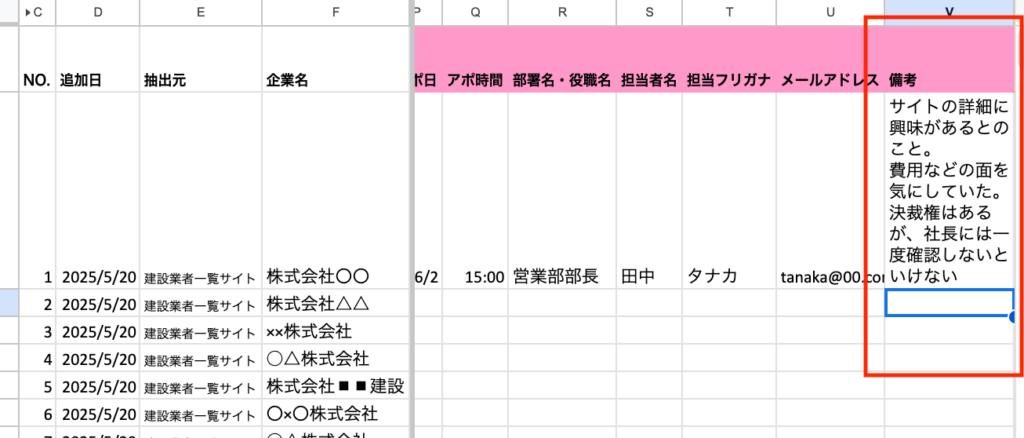

- 「詳細」や「備考」欄を設け、引き継ぎ時に見落とされがちな背景情報を記録

→ 後任者が顧客理解を深めたうえで対応可能

- 都道府県や業種などで分けて、フィルター・並び替えがしやすい構成に

→ エリア営業・業界特化戦略との相性が高まる

- 参照元の「URL」や「情報元のサイト名」を記載する欄を用意

→ 同一ソースからの重複収集や情報の信頼性低下を防止

- 従業員数、売上、業種などの項目は商材によっては不要な場合もあるため、事前に項目を相談してから設計

→ 必要以上の情報入力を避け、運用効率を最適化

- 担当者が複数で対応する可能性がある場合、「担当者名」「アプローチ日数・回数」などの履歴を明記

→ 二重アプローチや誤送信によるクレームを防止できる

活用例

- Googleスプレッドシートで、都道府県別のタブを用意し、フィルター付きで検索性を向上

- 「ステータス」列に応じてセルの色が自動で変わるように設定し、未対応リストがすぐわかるように工夫

- 詳細欄に「前回は不在、再架電は来週」などの補足を記載して、対応の抜け漏れを防止

- 「情報元URL」列を設け、同一企業が他媒体にも掲載されていた場合の確認用に活用

Excelやスプレッドシートは、営業活動の基盤となる「情報管理」の中核を担います。ただ入力するのではなく、「使える・伝わる・効率化できる」管理を意識することで、営業成果に大きな差が生まれます。

項目設計

営業の目的に応じて、必要な情報項目を整理します。基本情報の他にも、「決裁権の有無」や「接触履歴」「過去の提案内容」などを記録しておくと、営業活動の質が上がります。

営業リストに記載する項目は、目的やターゲットによって多少異なりますが、最低限以下の情報は整理しておくことをおすすめします。

- 会社名

- 担当者名

- 電話番号

- メールアドレス

- 住所

- 担当者名

- 役職

- 業種

- 売上規模や従業員数(可能であれば)

- アプローチ日

- アプローチ担当名

- アプローチ状況のわかるステータス(不在・不通/担当NG/受付NG/保留/アポ・商談/資料送付などできるだけわかりやすい項目で少なめに)

- 備考欄(引き継ぎ内容やアプローチ時のやり取りなどの記載)

管理するときにはこちらも一緒に作っておくとしやすい

- 引用サイトURL

- 引用サイト名

- リスト作成日

このような項目を最初から意識して設計しておくことで、後の分析やアプローチ計画がスムーズになります。

フィルタリング基準の設定

例えば飲食店全般にアプローチするためのリストを作るときに、「中華料理」「イタリアン」「和食」などで分類することはありません。

あくまでもアプローチをするためのフィルタリングなので、「売上規模」「業種」「地域」など、自社にとって効率の良い営業条件を設定し、リストにフィルタをかけていくことで、優先順位の高い見込み顧客を見つけやすくなります。

アプローチ項目のフィルタリング設定の目安

- 地域(関東圏、関西圏など)

- 業種(IT系、製造業、飲食業など)

- 売上規模(中小企業/大手など)

- 従業員数(10人未満/50人以上など)

これらの基準に沿ってフィルターをかけることで、より効果的かつ効率的な営業戦略が立てやすくなります。

作成後のチェックポイント

営業リストは作成して終わりではありません。精度の高い営業活動を実現するためには、リスト完成後にいくつかの重要なチェックを行う必要があります。

情報の正確性チェック

重複データの削除

営業ターゲットに適しているか再確認

情報の正確性チェック

営業リストは、ただ情報を並べただけでは意味がありません。**アプローチの起点となる情報が「最新かつ正確」でなければ、無駄な工数や営業機会の損失を招く結果になりかねません。**そのため、リストを作成・活用する前に、まず確認すべきなのが「情報の鮮度と信頼性」です。

情報の鮮度が重要な理由

◼︎誤った宛先への連絡は無駄な工数を増やすだけでなく、相手企業に不快感を与えるリスクがある

◼︎「情報の精度が低い=管理がずさん」という印象を与え、企業イメージを損ねる要因になりかねない

◼︎信頼できるリストは、社内での再利用や他メンバーへの引き継ぎ時にも役立ち、営業活動全体の効率を高める

特に注意すべき確認ポイント

◼︎電話番号やメールアドレスが現在も使われているか

→ 数年前に収集したリストでは、連絡手段がすでに無効になっている可能性があります。まずは実際に送信・架電して反応を確認するか、公式サイトで再チェックしましょう。

◼︎担当者がすでに異動・退職していないか

→ 担当者個人宛のメールが届かずエラーになるケースや、「その者は既に退職しています」といった対応を受けることもあります。部署・役職の最新情報を収集することが重要です。

◼︎会社が移転・廃業していないか

→ 特に中小企業や個人事業主の場合、廃業・統合などが一定の割合で発生します。Googleマップや法人登記情報、公式サイトなどで、現時点の事業継続状況を確認しましょう。

◼︎会社名が変更されていないか

→ 組織変更や事業譲渡、リブランディングに伴って社名が変わっていることがあります。古い情報のままだと、相手に不信感を抱かせる可能性もあるため、名称の整合性は特に注意が必要です。

チェックのおすすめタイミング

- リスト作成直後(もしくは直前)

- 架電・メール配信などの前日〜当日

- リストを他のメンバーと共有・引き継ぐ前

営業リストの情報は「蓄積資産」であると同時に、使い方を誤ればリスクにもなり得る要素です。時間をかけて構築したリストだからこそ、「鮮度」と「信頼性」の定期的なチェックを欠かさずに行い、精度の高い営業活動につなげていきましょう。

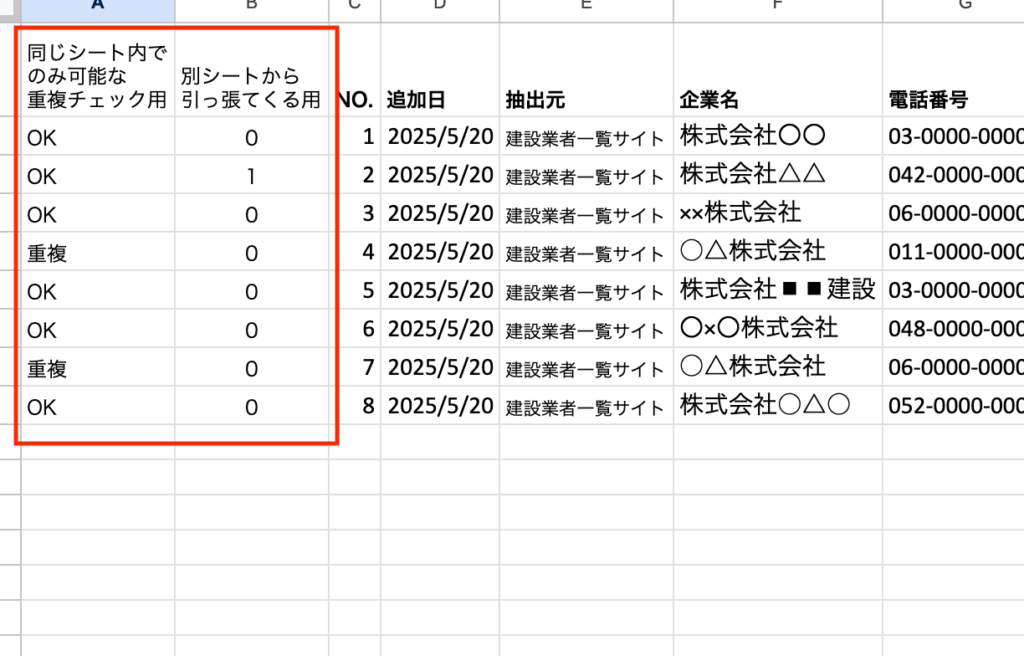

重複データの削除

営業リストを作成するうえで、見落としがちなポイントが「重複データの有無」です。同一の企業や担当者が複数回リストに記載されてしまうと、営業活動の無駄が発生し、企業側からの信頼を損ねるリスクも高まります。

特に、チームでリスト作成を分担している場合や、複数の情報源をもとにリストを統合しているケースでは、知らず知らずのうちに同じ相手先が別の行で重複して登録されてしまうことが多くあります。

重複データがもたらす問題点

- 同一企業に対して複数人がアプローチしてしまい、「社内連携ができていない企業」という悪印象を与える可能性がある

- メールや電話での接触が重なり、迷惑行為と捉えられてしまうリスクがある

- 商談記録や対応履歴が分散し、正しい営業判断ができなくなる

重複チェックの方法(Excel・スプレッドシート)

ExcelやGoogleスプレッドシートには、重複データを自動で抽出・削除できる便利な機能が搭載されています。

- Excelの場合:「条件付き書式」→「重複の強調表示」で視覚的にチェック可能。さらに「データ」→「重複の削除」機能を使えば、ワンクリックで重複行を除外できます。

- スプレッドシートの場合:「COUNTIF」関数で重複数をカウントしたり、フィルターと組み合わせて抽出・削除が可能です。

定期的なチェックが重要

重複はリスト作成初期だけでなく、運用中にも発生しがちです。リストを更新するたびに重複チェックを行う「定期点検ルール」を設けておくと、常に整った状態でリストを維持でき、チーム全体の営業効率が向上します。

適切なルール作りと教育も重要

- リスト登録時の命名ルール(例:株式会社は(株)に統一するなど)を定めておく

- 担当者同士でリストの編集ルールを共有し、二重登録を避ける仕組みを作る

- 重複チェックを業務フローに組み込み、必ず実施するよう習慣化する

営業リストは「数」ではなく「質」が問われる時代です。重複データの削除は、営業現場での信頼性を保ち、無駄なアプローチを回避するうえで欠かせないプロセスです。作成したリストが資産となるよう、管理体制もあわせて整備していきましょう。

営業ターゲットに適しているか再確認

営業リストを作成した後、必ず行っておきたいのが「ターゲットとしての適正を再確認すること」です。どれだけ丁寧にリストを作ったとしても、その中身が自社の商材とマッチしていなければ、アプローチの成果にはつながりません。

再確認ポイント

◼︎自社の商材に関心を持つ可能性が高い相手か?

業種・業態・企業規模によって、ニーズの有無や導入のハードルは大きく異なります。たとえば高額なBtoBツールを扱う場合、従業員数が数人の企業では導入が難しい可能性があります。商材の特性とターゲット像が一致しているかを再度確認しましょう。

◼︎地域や業界の特性を加味しているか?

地域によって商習慣や競合状況、インフラ環境などは大きく異なります。たとえば都市部と地方では、導入予算やニーズに差がある場合も。業界によっても決裁フローやリードタイムが異なるため、単に業種だけでなく、背景の理解があるかも重要です。

◼︎営業リソースに見合ったボリュームか?

精度を重視してリストを作っても、アプローチしきれない数を抱えてしまえば、結果として手つかずのまま放置されてしまいます。実際に対応できる営業工数や体制を踏まえて、リストの量・範囲を調整することが必要です。

営業リストの精度は、単なる情報量では測れません。「誰にアプローチすべきか」という戦略視点が反映されて初めて、成果につながる営業活動が可能になります。

一度作ったリストも、定期的に振り返って最適化を行うことで、常に成果につながる“生きたリスト”として運用することができます。

おすすめの営業リスト作成ツール

営業活動の成果を左右する「営業リスト」。その作成効率と精度を高めるためには、優れたツールやデータベースの活用が不可欠です。ここでは、リスト作成時に役立ち信頼できる情報ソースについてご紹介します。

- Googleマップ

- SNS投稿

- 口コミサイト

- 各省庁や免許登録済みの企業

- 商工会議所の企業データベース

- Sales Marker

引用:https://www.linkedin.com/feed/

ビジネス特化型SNSであるLinkedInは、企業の担当者情報や業界動向の収集に適したツールです。特にBtoB営業では、以下のような使い方が可能です。

- 企業名や役職でキーパーソンを検索

- 接点のある知人を通じたアプローチ

- 投稿内容から企業の関心領域を分析

ターゲットが明確な場合には、非常に効率的に見込み客を抽出できます。

Googleマップ

Googleマップは、地域に根ざした企業や店舗を探すのに有効なツールです。たとえば以下のような情報収集が可能です。

- 業種でフィルタリングして地元企業を一覧化

- 営業時間や電話番号などの基本情報を取得

- クチコミなどからサービス傾向を読み取る

飲食、医療、美容など地域密着型サービスへのアプローチに特に有効です。

SNS投稿

Twitter(X)やInstagramなどのSNS上の投稿から、企業の活動状況や担当者の関心を読み取ることもできます。

- キャンペーン情報から業種・タイミングを把握

- 投稿への反応から人気サービスや課題を推測

- 担当者が自ら情報発信しているケースも多数

SNSはリアルタイム性が高いため、リストの鮮度を保ちやすいのが特徴です。

口コミサイト

飲食店、美容室、教育機関など、エンドユーザーの声が多く集まる業種では、口コミサイトが有効です。

- 食べログ、ホットペッパー、エキテン、Googleクチコミなど

- 店舗情報とユーザー評価をまとめて取得可能

- 注力サービスや繁忙時間帯の把握にも役立つ

サービス改善のニーズを汲み取った提案にもつながります。

各省庁や免許登録済みの企業

国や地方自治体が公開している事業者データベースも活用可能です。

- 建設業許可業者一覧(国交省)

- 医療法人の届け出情報(厚労省)

- 各種認可業者の検索データベース(経産省など)

公的な情報源で信頼性が高く、BtoBでの営業先リストとして非常に有効です。

商工会議所の企業データベース

https://www.tokyo-cci.or.jp/about/company

地域の商工会議所に登録されている企業情報は、地場産業への営業や新規開拓に最適です。

- 登録企業一覧の閲覧やCSV出力が可能なケースも

- 地元密着で意思決定者にアクセスしやすい

- 業種・業界別に分類されていることが多い

有料の場合もありますが、リストの信頼性と網羅性は高く、費用対効果の高い手段です。

Sales Marker

最近注目を集めている営業リスト作成支援ツールのひとつが「Sales Marker」です。

- ターゲット企業の情報を自動で収集

- 営業リストの自動分類・管理が可能

- 既存CRMと連携しやすい設計

効率的に「今アプローチすべき企業」を抽出できるため、営業リソースが限られるチームにもおすすめです。

営業リストの活用方法

営業リストは、作成するだけでは意味がありません。

実際のアプローチ方法や、リストを活かした継続的な営業活動にどう活用するかが、成果に直結します。

- 初回営業のコツ

- 再アプローチの進め方

- 顧客の確度別の攻め方

- セグメント別のアプローチ方法

- ピポットテーブルを活用した数字管理

初回営業のコツ

初めてのアプローチでは、相手に「信頼できる存在」であることを示すのが最優先です。いきなり売り込みに入るのではなく、相手の課題を引き出す対話を心がけましょう

- 相手の業界や業務内容に関する事前リサーチは必須

- 開口一番に名乗りと要件を簡潔に伝える

- 相手の時間を尊重したトーク設計にする(例:「3分だけお時間ください」)

- 受付のときに嘘はつかない。興味を持ってもらえるようにトークを工夫する

初回は「売る」よりも「関係を築く」ことが目的です。

再アプローチの進め方

1回目でアポにつながらなかった場合も、見込みがある限り継続的にアプローチを重ねることが重要です。ただし、内容のパターン化や押し売りに見えない工夫が必要です。

- 前回の話題や反応を記録しておく(CRMの活用)

- 季節性や業界の動きを絡めて再提案する

- 関係性構築のための情報提供メールも有効

「ただのフォローアップ」ではなく、相手にとって価値のある再接点にしましょう。

顧客の確度別の攻め方

営業リストには、温度感(確度)の異なる見込み顧客が混在しています。以下のように分類し、アプローチ方法を使い分けることが成果への近道です。

- 高確度(すぐに商談可能):スピーディーにアポ取得・提案へ

- 中確度(興味あり・時期検討):ニーズ喚起や定期的フォロー

- 低確度(関心薄い・情報収集中):メルマガ・ホワイトペーパーなど間接的アプローチ

確度に応じた営業ステップを可視化することで、チーム全体の効率も向上します。

セグメント別のアプローチ方法

リストを「業種」「地域」「企業規模」「課題」などのセグメントで分類することで、刺さる提案が可能になります。

- 業種ごとの課題に合わせてトークスクリプトを調整

- 地域密着型の場合は地域のトピックを織り交ぜる

- 規模に応じて導入事例や費用感の出し方を変える

画一的な営業ではなく、「この顧客のための提案」へと進化させることが成果につながります。

ピポットテーブルを活用した数字管理

営業活動の分析や改善には、数字の可視化が欠かせません。Excelやスプレッドシートのピポットテーブル機能を活用すれば、リストをもとに様々な分析ができます。

- 担当者別のアポ取得率や成約率の集計

- 業種別の反応率や反響の傾向分析

- 月別のアプローチ数と成果の比較

営業の勘や経験に頼るだけでなく、数値に基づいたPDCAを回すことで、営業活動全体の生産性が大きく向上します。

営業リストの管理

営業リストは作成して終わりではなく、日々の活動に応じて更新・改善を重ねることで、価値が高まります。常に「成果につながる状態」を維持するための管理方法について解説します。

- 成果記録とリストのブラッシュアップ

- 定期的な情報更新とメンテナンス

- 成果を上げるための数字管理

成果記録とリストのブラッシュアップ

営業活動の履歴や成果を正確に記録することで、リストは単なる「情報の集合」から「戦略の土台」へと変わります。

- アプローチ日時・対応状況・反応内容などを記録

- アポ取得や成約につながった企業をマーキング

- 反応がない企業や断られた理由も残しておく

こうした情報をもとに、どのセグメントや訴求軸が効果的だったかを分析し、リスト全体を定期的にブラッシュアップしていきましょう。

定期的な情報更新とメンテナンス

企業情報は常に変化しているため、営業リストの情報も定期的なメンテナンスが必要です。誤った情報のまま営業を行うと、信用を損ねるリスクがあります。

- 半年〜1年に一度は連絡先・担当者の在籍確認を行う

- 企業の合併・事業撤退などのニュースをチェック

- メールの不達や電話番号の変更も即時反映

常に「使えるリスト」であることを意識して管理を続けましょう。

成果を上げるための数字管理

リストを元にした営業活動は、数値の管理と振り返りが不可欠です。感覚に頼らず、実績をもとに改善点を発見するために、次のような項目を数字で把握しておくと効果的です。

- アプローチ数/日・週・月

- アポ獲得率、成約率

- セグメント別の成果比較(業種・規模・地域など)

- 担当者ごとの成果推移

こうしたデータは、次の施策を考える上での「地図」となり、組織全体の成果最大化に大きく貢献します。

まとめ

営業リストの作成、管理、活用方法についての重要なポイントを押さえることで、営業活動の効率化と成果向上が期待できます。適切なターゲット設定と情報収集を基にした高品質な営業リストを構築し、アプローチ方法を最適化することで、より多くの商談機会を得ることができるでしょう。

営業リストの管理は一度作成したら終わりではなく、定期的な更新と分析が欠かせません。成果を記録し、リストをブラッシュアップすることで、営業活動の精度を高め、より効果的なアプローチが可能になります。

弊社、株式会社Sales and Innovation Japanでは、営業リストの構築から運用までをサポートするツールやコンサルティングを提供しています。営業の効率化や成約率向上を目指している企業様に向けた、最適な支援を行っております。営業活動に関するお悩みや課題があれば、ぜひ一度ご相談ください。

営業リストを活用し、企業の成長を加速させるための最適なアプローチを見つけましょう。詳しくは、Sales and Innovation Japanのウェブサイトをご覧いただき、営業力を向上させるための一歩を踏み出してみてください。

入社2年間営業チームでtoB,toC向け商材の営業を行う。

その後、バックオフィスとして10年以上営業以外全てのサポート業務に従事し、

多数の営業パーソンの起業独立にも携わる。

その他にもマーケティングやリクルーティングも兼任。